2016年02月29日

【開催中】澤田浩明展

みなさん、こんにちは!

寒さと暖かさが入り混じる感じ、

そして花粉の量に(!)春の気配 を感じます。

を感じます。

冬から春へと変わる今の時期には

人間の身体の中でも知らないうちに

シフトチェンジが行われているのだとか。

春先に体調が不安定になる人がいますが

理由はそのへんにあるようですね。

それでも春は嬉しいもの。

一日いちにちが楽しみです!

さて、美術ギャラリーでは、

新たな展覧会が開催中。

恒例の、作家の方へのインタビューは、

いつも以上に「作品をつくる人」の心の世界を

覗かせていただいた感じがする、充実の内容です。

澤田 浩明 展

~あの頃の風景と今。~

平成28年2月27日(土)

~3月13日(日)

守山市在住の画家、澤田浩明さんが

大学時代から現在まで、

約20年の間に制作された作品の中から16点を選び、

出展してくださった今回の展覧会。

小さなギャラリーの中に、現代美術館のような、

静かで心地良い緊張感が漂っています。

澤田さんのお写真です。

澤田さんは、ご自身のことを、

絵を描くにあたって「常に新鮮さがほしい」

タイプだと仰います。

20年の時を巡ってきた澤田さんの作品世界は

その時々で異なる形態をとって表現されてきました。

まずは“原点”という大学時代の作品から

澤田さんにお話を伺っていきます。

―大学時代の自画像を、

4点出展してくださっていますね。―

(澤田さん)「大学の頃の絵は思い出深いので…。

自画像はデッサン力をつけるために描いていました」

思う存分絵に専念できるはずの大学生活。

ところが、この時期の澤田さんは

「絵を描かなければという強迫観念だけが

筆を握らせていた」

という、精神的に厳しい場所に

落ちこんでいたそうです。

そして、こんな自画像が生まれました。

「これを描いた頃は、えんえん悩んでいました。

絵というものをどうやって描いたらいいのか

もうわからなくて。

描いたんですけど、こんなんできてしもた、

という感じ。

完成して、充実した思いもないし、

僕にとっては恥ずかしい絵というか、

まったく成功してないと思ってますよね」

澤田さんご自身が、“醜悪の極み”と評するこの絵。

しかし、この絵を別のまなざしで

見つめている人がいました。

「僕のいた精華大学洋画科の生駒泰充先生、

その方が、この絵を『解る』と

言ってくださったんです。

その時に“どんな絵を描いても伝わる人には

何かが伝わるのかもしれない”と思いました」

真摯に描けば、それがどんな形の絵であろうと、

どこかで誰かが確かな目で見てくれるという

安心のような気持ち。

作品として良いと思うことはできなくても、

この絵が、大学時代の澤田さんに、

かけがえのない実感を運んできた事は

間違いないようです。

その後、抽象画を制作する時期などを経て

澤田さんの絵はこんな形に変化します。

(「零の風景」)

―数式がたくさん描いてありますね―

「数式は…宇宙的なことを表そうと思って。

宇宙的なことの中心に、

蝉とか、花とか、はかないものを置いて

命のはかなさみたいなものを描ければと思いました」

― 一見観念的なようですが、優しい絵だなと

思って見ていました―

「『優しい絵』というのはたまに言われますね…。

この頃は、藤原正彦という数学者の本を読んでいて

数学に興味があったんです。

“数学は最後は美に行き着く”

“単純な数式ほど美しい”

というような考えが書かれてあったり」

宇宙を動かす様々な法則を表すかのような数式と、

その中心に置かれている何か。

この作品群も4点出展されています。

「作家は作品に対して半分しか責任をとれない。

あとの半分は観る側の人の責任というか、

観る人が考えることや感じることが作るもの」

そんな風に考えているという澤田さんの絵を

『哲学的』と形容する人もいるそうです。

澤田さんの作品を鑑賞しながら

いつの間にか胸のうちで

自分自身との対話が始まっている人は

少なくないかもしれません。

(数式の背景の緑色について。「“黒板”と言われるんですけど、本当は宇宙を表したつもりなんです。黒がしっくりこなくて緑にしたんですが、黒板と言われるのであれば、まあ、それもいいかと…」(澤田さん))

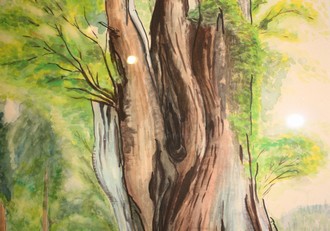

最後は、現在の澤田さんを表す作品の形です。

お話を伺っている中で、

澤田さんがこんな事を言われました。

「絵描きってね、“生命の起源”に

興味がある人が多いですよ。

この宇宙には何らかの意志が

あるんじゃないかとか考えたり。

…他の画家から、

『“相対性理論”って知ってる?』

と話を振られたこともあります」

澤田さん自身にとっての

“生命の起源”は

今、このような形で表現されています。

(「零の風景 改」より)

クイックドライングホワイトという

速乾性の白絵の具を使用して得られる

陶器のような質感で表された

「起源」のイメージ。

このイメージが

澤田さんの次の創作の方向性を

指し示しているそうで、

今回はこの作品のほかに、

「生命の起源の為の習作」と題された、

次回作につながる習作を

2点出展していただきました。

画家として、作品制作を通し、

真正面から芸術に対する思索を

続けてこられた印象を受ける

澤田さん。

最後に、今画家として立っている地点を

どのように感じていますか、という質問を

してみました。

「(絵を描くことに)辛さはないです。

今は、“ドキドキわくわく感”があって

次はどうしてやろう、

今度はどうしてやろうと、

いろいろ考えているというか。

そうですね、自分への期待感は

高まっています」

“人にはなぜ芸術が必要か”。

文化の仕事にたずさわる者として

常に考えなければいけない命題ですが、

ここではひとつ

「芸術を通してしか考えたり、

感じたりできないことが

人間にはあるから」という理由を

挙げてみたいと思います。

その「考えたり、感じたり」する何かは

人が人らしく生きていくために

どうしても欠かせないものだと思うのです。

会場に展示されている澤田さんの作品は

まさに私達にとって大切なその思索へと

導いてくれるものです。

冬が終わり、新しい季節を迎える前に

ぜひ会場で作品をご覧になってください。

(3月1日(火)・4日(金)・8日(火)は休館日です)

寒さと暖かさが入り混じる感じ、

そして花粉の量に(!)春の気配

を感じます。

を感じます。冬から春へと変わる今の時期には

人間の身体の中でも知らないうちに

シフトチェンジが行われているのだとか。

春先に体調が不安定になる人がいますが

理由はそのへんにあるようですね。

それでも春は嬉しいもの。

一日いちにちが楽しみです!

さて、美術ギャラリーでは、

新たな展覧会が開催中。

恒例の、作家の方へのインタビューは、

いつも以上に「作品をつくる人」の心の世界を

覗かせていただいた感じがする、充実の内容です。

澤田 浩明 展

~あの頃の風景と今。~

平成28年2月27日(土)

~3月13日(日)

守山市在住の画家、澤田浩明さんが

大学時代から現在まで、

約20年の間に制作された作品の中から16点を選び、

出展してくださった今回の展覧会。

小さなギャラリーの中に、現代美術館のような、

静かで心地良い緊張感が漂っています。

澤田さんのお写真です。

澤田さんは、ご自身のことを、

絵を描くにあたって「常に新鮮さがほしい」

タイプだと仰います。

20年の時を巡ってきた澤田さんの作品世界は

その時々で異なる形態をとって表現されてきました。

まずは“原点”という大学時代の作品から

澤田さんにお話を伺っていきます。

―大学時代の自画像を、

4点出展してくださっていますね。―

(澤田さん)「大学の頃の絵は思い出深いので…。

自画像はデッサン力をつけるために描いていました」

思う存分絵に専念できるはずの大学生活。

ところが、この時期の澤田さんは

「絵を描かなければという強迫観念だけが

筆を握らせていた」

という、精神的に厳しい場所に

落ちこんでいたそうです。

そして、こんな自画像が生まれました。

「これを描いた頃は、えんえん悩んでいました。

絵というものをどうやって描いたらいいのか

もうわからなくて。

描いたんですけど、こんなんできてしもた、

という感じ。

完成して、充実した思いもないし、

僕にとっては恥ずかしい絵というか、

まったく成功してないと思ってますよね」

澤田さんご自身が、“醜悪の極み”と評するこの絵。

しかし、この絵を別のまなざしで

見つめている人がいました。

「僕のいた精華大学洋画科の生駒泰充先生、

その方が、この絵を『解る』と

言ってくださったんです。

その時に“どんな絵を描いても伝わる人には

何かが伝わるのかもしれない”と思いました」

真摯に描けば、それがどんな形の絵であろうと、

どこかで誰かが確かな目で見てくれるという

安心のような気持ち。

作品として良いと思うことはできなくても、

この絵が、大学時代の澤田さんに、

かけがえのない実感を運んできた事は

間違いないようです。

その後、抽象画を制作する時期などを経て

澤田さんの絵はこんな形に変化します。

(「零の風景」)

―数式がたくさん描いてありますね―

「数式は…宇宙的なことを表そうと思って。

宇宙的なことの中心に、

蝉とか、花とか、はかないものを置いて

命のはかなさみたいなものを描ければと思いました」

― 一見観念的なようですが、優しい絵だなと

思って見ていました―

「『優しい絵』というのはたまに言われますね…。

この頃は、藤原正彦という数学者の本を読んでいて

数学に興味があったんです。

“数学は最後は美に行き着く”

“単純な数式ほど美しい”

というような考えが書かれてあったり」

宇宙を動かす様々な法則を表すかのような数式と、

その中心に置かれている何か。

この作品群も4点出展されています。

「作家は作品に対して半分しか責任をとれない。

あとの半分は観る側の人の責任というか、

観る人が考えることや感じることが作るもの」

そんな風に考えているという澤田さんの絵を

『哲学的』と形容する人もいるそうです。

澤田さんの作品を鑑賞しながら

いつの間にか胸のうちで

自分自身との対話が始まっている人は

少なくないかもしれません。

(数式の背景の緑色について。「“黒板”と言われるんですけど、本当は宇宙を表したつもりなんです。黒がしっくりこなくて緑にしたんですが、黒板と言われるのであれば、まあ、それもいいかと…」(澤田さん))

最後は、現在の澤田さんを表す作品の形です。

お話を伺っている中で、

澤田さんがこんな事を言われました。

「絵描きってね、“生命の起源”に

興味がある人が多いですよ。

この宇宙には何らかの意志が

あるんじゃないかとか考えたり。

…他の画家から、

『“相対性理論”って知ってる?』

と話を振られたこともあります」

澤田さん自身にとっての

“生命の起源”は

今、このような形で表現されています。

(「零の風景 改」より)

クイックドライングホワイトという

速乾性の白絵の具を使用して得られる

陶器のような質感で表された

「起源」のイメージ。

このイメージが

澤田さんの次の創作の方向性を

指し示しているそうで、

今回はこの作品のほかに、

「生命の起源の為の習作」と題された、

次回作につながる習作を

2点出展していただきました。

画家として、作品制作を通し、

真正面から芸術に対する思索を

続けてこられた印象を受ける

澤田さん。

最後に、今画家として立っている地点を

どのように感じていますか、という質問を

してみました。

「(絵を描くことに)辛さはないです。

今は、“ドキドキわくわく感”があって

次はどうしてやろう、

今度はどうしてやろうと、

いろいろ考えているというか。

そうですね、自分への期待感は

高まっています」

“人にはなぜ芸術が必要か”。

文化の仕事にたずさわる者として

常に考えなければいけない命題ですが、

ここではひとつ

「芸術を通してしか考えたり、

感じたりできないことが

人間にはあるから」という理由を

挙げてみたいと思います。

その「考えたり、感じたり」する何かは

人が人らしく生きていくために

どうしても欠かせないものだと思うのです。

会場に展示されている澤田さんの作品は

まさに私達にとって大切なその思索へと

導いてくれるものです。

冬が終わり、新しい季節を迎える前に

ぜひ会場で作品をご覧になってください。

(3月1日(火)・4日(金)・8日(火)は休館日です)

2016年01月17日

【開催中】下川まち子 布アート展

みなさん、こんにちは

2016年最初のわたむきブログです。

この間新年を迎えたと思ったら、

あっという間に仕事始め、

あっという間に成人式、

そしてあっという間に1月も後半です。

もういつもと一緒の日常が

スタートしてはいるのですが

新年の新鮮な気配がまだ生きているうちに

今年をいったいどんな年にしたいか、

思い巡らせておきたいですよね。

さて、わたむきホール虹美術ギャラリーの話題です。

2016年の美術ギャラリーは

「自由」ということについて考えたくなる

こんな展覧会からスタートしています。

下川まち子 布アート展

~身近な布や糸を

思うままに表現~

1月15日(金)~1月31日(日)

草津市にお住まいの作家

下川まち子さんによる「布アート」展です。

下川さんのお写真です。

「布アート」とは、下川さんがご自身の

手の動くままに制作した作品群による

独自のジャンルだそうです。

作品には、布と針と糸でできるあらゆる手法

パッチワーク、キルティング、ステッチ、染色・・・などが取り入れられています。

そしてまさに

“独自のジャンル”ということこそが

下川さんという作家、

そしてその作品世界にふれるための

キーワードのようです。

(下川さん)「これはもう、完全オリジナルで・・・。

先生もいないんです。

最初はね、ちゃんと勉強しようと思って、

パッチワークやキルトの教室に通ったんですけど、

私、型にはまったことがどうしてもできなくて。

子どもの頃から何をしても怒られていたんです」

―パッチワークは、布を決まった形につないで

モチーフを作る方法が一般的ですよね・・・。

「それが全然できなくて。

9つの教室に通ったんですけど、

みんなダメでした。

怒られたり・・・ある先生からは

“自分はあなたに何も教えることができなかった。

申し訳ない”と言っていただいたり(笑)」

もともとは絵を描いていたという下川さん。

20年ほど前、通っていた絵の教室のお稽古用カバンに下川さんが刺繍をしていたのを

隣にいた人が見て

“あなたは絵よりこっちの方がいい”

と言ったことから、

下川さんは布の世界に歩みだします。

ところで下川さんが言われる、

「型にはまったことができない」とは、

具体的にはどういうことを指すのでしょう。

「私の作品には、型紙がありません。

下絵も描かないです。

布を裁つところからフリー。

気が向いたままにやっているので、

同じものは2度とできません」

―大きな作品が多いですけれど、

あらかじめの完成図みたいなものは・・・?

「ないです。もう本当に・・・何も考えないでやっていて(笑)」

“気が向いたまま”の作品づくりには

人に説明できるセオリーがないので

たとえばワークショップを頼まれても

引き受けることができない、のだそうです。

「たとえばこれなんかはね・・・」

「この手の形のところは、

そうめんの箱の板や、画板なんかを使って

自分で織ったんですね。

網状のところは、かぎ針で編みました」

(「わからないから見よう見まねで織った」のが布地の部分。「見かねたある方が機織り機をくれました(笑)」)

「で、この部分は染めてみようかなと思って

また自分で染色しているんです」

「この作品自体は

完成までに1年ぐらいかかりましたね」

―これだけの作品を作られるときでも

やはりその、完成図は・・・。

「ありません(笑)

とにかく手の動くとおり、手ばっかり。

針と糸を持ったら、

“あ、ここはこうしてみよう”という風に

どんどん変化していくんです」

下川さんの作品を眺めていると、

何かのアイデアが形になるときの喜びと刺激、

わくわくする感じそのもの、が

布と糸と針を使って形にされているように

見えてきます。

“本当にやり方がめちゃくちゃで、

怒られてばっかり”と言われる

下川さんですが、

下川さんの作品群が放つ魅力には

「アート」が本来の役割として担っている、

かけがえのないことが宿っていると

感じられてなりません。

下川さんの作品のモチーフとして

会場でも目を引くのが「手」。

手をモチーフにした下の作品は

2003年に開催された、

第57回滋賀県美術展覧会のポスターに

採用されています。

なぜ、「手」をモチーフにされるのですか、

という質問に、下川さんは

「人と同じモチーフがいやだったんです。

自分の手は世界にひとつしかないので」

そして、こんなエピソードを話してくださいました。

「ある展示のときに、乳母車にのった赤ちゃんが

私の作品の手に、自分の手を重ねてくれたんです。

そのときにね、こう

『私もやっていけるかな』と思って」

下川さんはご自身の作品に対して

「意味」を説明されることがありません。

作品を埋めつくすような「手」をどう感じるかは

すべて鑑賞者の心に委ねられています。

しかし、会場にある作品のすべては

布の裁断、縫いつけ、施された細かいステッチ、

ときには染色や布を織ることにいたるまで、

下川さんの「手」による膨大な仕事から

生み出されたという事実は

モチーフの「手」の印象にも、

自然に重なるように思われます。

「手」は人間の創造性に直結していて、

こんなにもエネルギーにあふれ、

自由に全てを作り出せる。

そんなことを実感できる素敵な展覧会です。

ぜひ、会場にて直接、

下川さんの作品のエネルギーにふれてみてください。

(1月19日(火)・26日(火)は休館日です)

2016年最初のわたむきブログです。

この間新年を迎えたと思ったら、

あっという間に仕事始め、

あっという間に成人式、

そしてあっという間に1月も後半です。

もういつもと一緒の日常が

スタートしてはいるのですが

新年の新鮮な気配がまだ生きているうちに

今年をいったいどんな年にしたいか、

思い巡らせておきたいですよね。

さて、わたむきホール虹美術ギャラリーの話題です。

2016年の美術ギャラリーは

「自由」ということについて考えたくなる

こんな展覧会からスタートしています。

下川まち子 布アート展

~身近な布や糸を

思うままに表現~

1月15日(金)~1月31日(日)

草津市にお住まいの作家

下川まち子さんによる「布アート」展です。

下川さんのお写真です。

「布アート」とは、下川さんがご自身の

手の動くままに制作した作品群による

独自のジャンルだそうです。

作品には、布と針と糸でできるあらゆる手法

パッチワーク、キルティング、ステッチ、染色・・・などが取り入れられています。

そしてまさに

“独自のジャンル”ということこそが

下川さんという作家、

そしてその作品世界にふれるための

キーワードのようです。

(下川さん)「これはもう、完全オリジナルで・・・。

先生もいないんです。

最初はね、ちゃんと勉強しようと思って、

パッチワークやキルトの教室に通ったんですけど、

私、型にはまったことがどうしてもできなくて。

子どもの頃から何をしても怒られていたんです」

―パッチワークは、布を決まった形につないで

モチーフを作る方法が一般的ですよね・・・。

「それが全然できなくて。

9つの教室に通ったんですけど、

みんなダメでした。

怒られたり・・・ある先生からは

“自分はあなたに何も教えることができなかった。

申し訳ない”と言っていただいたり(笑)」

もともとは絵を描いていたという下川さん。

20年ほど前、通っていた絵の教室のお稽古用カバンに下川さんが刺繍をしていたのを

隣にいた人が見て

“あなたは絵よりこっちの方がいい”

と言ったことから、

下川さんは布の世界に歩みだします。

ところで下川さんが言われる、

「型にはまったことができない」とは、

具体的にはどういうことを指すのでしょう。

「私の作品には、型紙がありません。

下絵も描かないです。

布を裁つところからフリー。

気が向いたままにやっているので、

同じものは2度とできません」

―大きな作品が多いですけれど、

あらかじめの完成図みたいなものは・・・?

「ないです。もう本当に・・・何も考えないでやっていて(笑)」

“気が向いたまま”の作品づくりには

人に説明できるセオリーがないので

たとえばワークショップを頼まれても

引き受けることができない、のだそうです。

「たとえばこれなんかはね・・・」

「この手の形のところは、

そうめんの箱の板や、画板なんかを使って

自分で織ったんですね。

網状のところは、かぎ針で編みました」

(「わからないから見よう見まねで織った」のが布地の部分。「見かねたある方が機織り機をくれました(笑)」)

「で、この部分は染めてみようかなと思って

また自分で染色しているんです」

「この作品自体は

完成までに1年ぐらいかかりましたね」

―これだけの作品を作られるときでも

やはりその、完成図は・・・。

「ありません(笑)

とにかく手の動くとおり、手ばっかり。

針と糸を持ったら、

“あ、ここはこうしてみよう”という風に

どんどん変化していくんです」

下川さんの作品を眺めていると、

何かのアイデアが形になるときの喜びと刺激、

わくわくする感じそのもの、が

布と糸と針を使って形にされているように

見えてきます。

“本当にやり方がめちゃくちゃで、

怒られてばっかり”と言われる

下川さんですが、

下川さんの作品群が放つ魅力には

「アート」が本来の役割として担っている、

かけがえのないことが宿っていると

感じられてなりません。

下川さんの作品のモチーフとして

会場でも目を引くのが「手」。

手をモチーフにした下の作品は

2003年に開催された、

第57回滋賀県美術展覧会のポスターに

採用されています。

なぜ、「手」をモチーフにされるのですか、

という質問に、下川さんは

「人と同じモチーフがいやだったんです。

自分の手は世界にひとつしかないので」

そして、こんなエピソードを話してくださいました。

「ある展示のときに、乳母車にのった赤ちゃんが

私の作品の手に、自分の手を重ねてくれたんです。

そのときにね、こう

『私もやっていけるかな』と思って」

下川さんはご自身の作品に対して

「意味」を説明されることがありません。

作品を埋めつくすような「手」をどう感じるかは

すべて鑑賞者の心に委ねられています。

しかし、会場にある作品のすべては

布の裁断、縫いつけ、施された細かいステッチ、

ときには染色や布を織ることにいたるまで、

下川さんの「手」による膨大な仕事から

生み出されたという事実は

モチーフの「手」の印象にも、

自然に重なるように思われます。

「手」は人間の創造性に直結していて、

こんなにもエネルギーにあふれ、

自由に全てを作り出せる。

そんなことを実感できる素敵な展覧会です。

ぜひ、会場にて直接、

下川さんの作品のエネルギーにふれてみてください。

(1月19日(火)・26日(火)は休館日です)

2015年12月16日

【開催中】樫野豊子 書道展

みなさん、こんにちは

気がつけば、今年も残りあとわずかです。

四季の変化がある日本では、

季節ごとの楽しみや行事を追いかけるうち

あっという間に1年が終わってしまう感じが

しますね(私だけでしょうか?)。

とりわけ年末年始の準備に大忙しな12月。

気持ちが落ち着く余裕がない・・・とお思いの方に

ぜひおすすめしたい展覧会が、

美術ギャラリーにて始まっています。

樫野豊子 書道展

~古典の文字を大切にしながら

書のあるくらしを・・・~

12月10日(木)~12月28日(月)

30年をこえる書道講師歴を持ち、

現在は竜王町に拠点を構え、

多くの生徒さんに書の楽しさを伝えて

いらっしゃる書道家

樫野豊子さんの展覧会です。

また、今回は特別に

華道家、戸田幸月(さつき)さんによる

いけ花が会場に彩りを添えています。

(こちらに使われている花は テッポウユリ、グロリオサ、ピンポンマム、ヤマジノギク、ヤツデ、シャガ、枝物はヤマニシキギ だそうです)

お二人のお写真はこちら。

(右側が樫野さん、左側が戸田さんです)

スタッフの私が堂々と言うのも何なのですが

当わたむき美術ギャラリーは、

ギャラリースペースとして、

それほど広い空間ではありません。

しかし、そんなわたむきのギャラリーで

たっぷりいろいろなものを見たと

きっとお感じいただけるぐらい

樫野さんの作品に彩られた空間は

バラエティと楽しさに

満ちています。

今回の展示について

樫野さんにお話を伺いました。

-本当に様々な形の作品があって

・・・何だか楽しいですね。

(樫野さん)「今回は“日本の四季”という

コーナーを設けさせていただいたんですけれど、

好きな書体で春夏秋冬を表現してみたんです」

(「日本の四季」のコーナーの一部。貝殻や巻紙に字や画がしたためられています)

「これなんかは、パッチワークの布を

利用しているんですよ」

「“雪”と“霜”の感じを表現しようと思って、

そしたら、私はパッチワークをやるんですが、

その布があったのでね。

『これは使えるんじゃないか』って。

“雪”にはパッチワークの芯綿も使っています」

“書のあるくらしを”という題名のついた

今回の樫野さんの展示。

“くらし”という言葉からは

やはり女性からの視点

女性ならではの細やかなアイデア、などの

イメージが浮かんできます。

―可愛いですね。ウサギですか。

「これはね、“ゆっくり”という言葉を

自分自身に言い聞かせているんです(笑)

ウサギの画に“ゆっくり”と書くことに

意味があって。

ひとつ、生活の裏打ちとして

こういう言葉を書にして

身の回りに置いておこうと」

“生活の裏打ち”という言葉に

思わず少し姿勢を正したくなる清潔さを

感じます。

しかし、そう仰る樫野さんの表情と、

作品の印象は

あくまで豊かで柔らかです。

自分の手で何かを作ることが好きな方や

生活に彩りや工夫を常に添えていたいと

思われている方に

樫野さんの提示される書画の形は

「書道は難しそうだけど、

私も真似してみたい」と

魅力的に感じられるのではないでしょうか。

しかし、樫野さんの世界は

これだけではありません。

古典を敬い、古典に学ぶ。

受け継がれてきた書画の美しさを

ご自身の手でまた世に伝えていくという

書道家としての姿を

感じられる作品がこちらです。

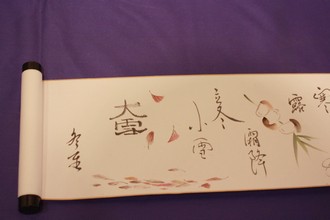

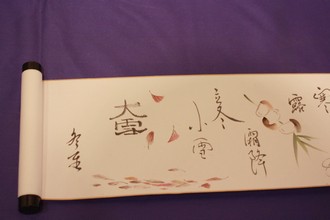

手前にあるのは、

2巻の巻物の形で書かれた「鳥獣戯画」。

「来年が申(さる)年なので

“鳥獣戯画”の臨書(りんしょ=模写のこと)に

挑戦してみたんです」

(実際の鳥獣戯画には、紙の継ぎ目に赤い刻印が押されているそう。この臨書では、樫野さんがご自身で刻印を作られたのだそうです)

そして鳥獣戯画の奥にある巻物は

「古今和歌集」です。

かな文字のあまりにも繊細な美しさに

見とれてしまいます。

「お習字はやはり

“最後はかな”だと言われています。

かな文字の良さ、女性の手のことを

考えて生まれてきた字だということ・・・」

こんな柔らかな文字で

恋の歌や、風景の美しさを詠んだ歌が

やりとりされていた時代が

実際にあったことをあらためて思うと

どこかうらやましいような気持ちになります。

「ずっと堅いものをやってきて、最近は

ちょっとだけ余裕ができたのかもしれない」

そう仰る樫野さん。

心を澄ませて古典の世界に向き合うことも

異なるジャンルのものからインスパイアされて

書に新しいアイデアを取り入れることも

どちらも今の樫野さんにとっては

豊かで充実した制作活動のようです。

何よりお話をされる樫野さんの雰囲気と表情が

とても華やかで柔らかく

書道家としても、女性としても

今、人生の最も豊かな実りの時期を

迎えていらっしゃることを感じました。

見ているだけで心愉しくなる展覧会です。

また、樫野さんご本人も、

12月18日(木)以降は、休館日を除き

ほぼ毎日在廊される予定です。

ぜひ一度、会場にいらしていただき

樫野さんのお話とともに、

美しい書画、そしてお花をお楽しみください。

(12月22日(火)24日(木)は休館日です)

気がつけば、今年も残りあとわずかです。

四季の変化がある日本では、

季節ごとの楽しみや行事を追いかけるうち

あっという間に1年が終わってしまう感じが

しますね(私だけでしょうか?)。

とりわけ年末年始の準備に大忙しな12月。

気持ちが落ち着く余裕がない・・・とお思いの方に

ぜひおすすめしたい展覧会が、

美術ギャラリーにて始まっています。

樫野豊子 書道展

~古典の文字を大切にしながら

書のあるくらしを・・・~

12月10日(木)~12月28日(月)

30年をこえる書道講師歴を持ち、

現在は竜王町に拠点を構え、

多くの生徒さんに書の楽しさを伝えて

いらっしゃる書道家

樫野豊子さんの展覧会です。

また、今回は特別に

華道家、戸田幸月(さつき)さんによる

いけ花が会場に彩りを添えています。

(こちらに使われている花は テッポウユリ、グロリオサ、ピンポンマム、ヤマジノギク、ヤツデ、シャガ、枝物はヤマニシキギ だそうです)

お二人のお写真はこちら。

(右側が樫野さん、左側が戸田さんです)

スタッフの私が堂々と言うのも何なのですが

当わたむき美術ギャラリーは、

ギャラリースペースとして、

それほど広い空間ではありません。

しかし、そんなわたむきのギャラリーで

たっぷりいろいろなものを見たと

きっとお感じいただけるぐらい

樫野さんの作品に彩られた空間は

バラエティと楽しさに

満ちています。

今回の展示について

樫野さんにお話を伺いました。

-本当に様々な形の作品があって

・・・何だか楽しいですね。

(樫野さん)「今回は“日本の四季”という

コーナーを設けさせていただいたんですけれど、

好きな書体で春夏秋冬を表現してみたんです」

(「日本の四季」のコーナーの一部。貝殻や巻紙に字や画がしたためられています)

「これなんかは、パッチワークの布を

利用しているんですよ」

「“雪”と“霜”の感じを表現しようと思って、

そしたら、私はパッチワークをやるんですが、

その布があったのでね。

『これは使えるんじゃないか』って。

“雪”にはパッチワークの芯綿も使っています」

“書のあるくらしを”という題名のついた

今回の樫野さんの展示。

“くらし”という言葉からは

やはり女性からの視点

女性ならではの細やかなアイデア、などの

イメージが浮かんできます。

―可愛いですね。ウサギですか。

「これはね、“ゆっくり”という言葉を

自分自身に言い聞かせているんです(笑)

ウサギの画に“ゆっくり”と書くことに

意味があって。

ひとつ、生活の裏打ちとして

こういう言葉を書にして

身の回りに置いておこうと」

“生活の裏打ち”という言葉に

思わず少し姿勢を正したくなる清潔さを

感じます。

しかし、そう仰る樫野さんの表情と、

作品の印象は

あくまで豊かで柔らかです。

自分の手で何かを作ることが好きな方や

生活に彩りや工夫を常に添えていたいと

思われている方に

樫野さんの提示される書画の形は

「書道は難しそうだけど、

私も真似してみたい」と

魅力的に感じられるのではないでしょうか。

しかし、樫野さんの世界は

これだけではありません。

古典を敬い、古典に学ぶ。

受け継がれてきた書画の美しさを

ご自身の手でまた世に伝えていくという

書道家としての姿を

感じられる作品がこちらです。

手前にあるのは、

2巻の巻物の形で書かれた「鳥獣戯画」。

「来年が申(さる)年なので

“鳥獣戯画”の臨書(りんしょ=模写のこと)に

挑戦してみたんです」

(実際の鳥獣戯画には、紙の継ぎ目に赤い刻印が押されているそう。この臨書では、樫野さんがご自身で刻印を作られたのだそうです)

そして鳥獣戯画の奥にある巻物は

「古今和歌集」です。

かな文字のあまりにも繊細な美しさに

見とれてしまいます。

「お習字はやはり

“最後はかな”だと言われています。

かな文字の良さ、女性の手のことを

考えて生まれてきた字だということ・・・」

こんな柔らかな文字で

恋の歌や、風景の美しさを詠んだ歌が

やりとりされていた時代が

実際にあったことをあらためて思うと

どこかうらやましいような気持ちになります。

「ずっと堅いものをやってきて、最近は

ちょっとだけ余裕ができたのかもしれない」

そう仰る樫野さん。

心を澄ませて古典の世界に向き合うことも

異なるジャンルのものからインスパイアされて

書に新しいアイデアを取り入れることも

どちらも今の樫野さんにとっては

豊かで充実した制作活動のようです。

何よりお話をされる樫野さんの雰囲気と表情が

とても華やかで柔らかく

書道家としても、女性としても

今、人生の最も豊かな実りの時期を

迎えていらっしゃることを感じました。

見ているだけで心愉しくなる展覧会です。

また、樫野さんご本人も、

12月18日(木)以降は、休館日を除き

ほぼ毎日在廊される予定です。

ぜひ一度、会場にいらしていただき

樫野さんのお話とともに、

美しい書画、そしてお花をお楽しみください。

(12月22日(火)24日(木)は休館日です)

2015年10月17日

【開催中】宮本まり子 押し花創作展

みなさん、こんにちは

何をするのにも気持ちのいい、

過しやすい季節ですね

食べるものもおいしいものばかり。

そういえば、先日京都で

2度値札を見返してしまうほど高級な

松茸が売られていたと聞きました

でも松茸のあの香り、年に1度は

楽しんでみたいですよね。

さて、今の季節には

様々な秋の草花を見ることができます。

季節が変れば、春には春の花、

夏には夏の花があります。

しかし、季節を問わず花開き、

そのあとずっと枯れることなく

咲き続けていられる花は

存在しません。

決まった季節と条件のもとでのみ命を開き、

時の推移にしたがってじきに枯れていく花。

その姿をとどめておくための、

とても美しい方法が「押し花」です。

現在、わたむき美術ギャラリーでは

様々な種類の押し花で作られた作品が、

生花だった頃以上の存在感と美しさで

壁面を彩っています。

宮本まり子 押し花創作展

~蘇る花々に想いを込めて~

10月8日(木)

~10月25日(日)

野洲市在住で、

押し花の講師をされている

宮本まり子さんの作品展です。

宮本さんのお写真はこちらです。

宮本さんの作品はすでに

このわたむきホール虹の会場で

さまざまな方の目にふれています。

作品を見た方は皆、

宮本さんの押し花の世界に

強く心を動かされるようです。

「私は花そのものを活かした作品を

作りたいと思っているんです」

と仰る宮本さんの手によって

作品にされた押し花には、

もちろん生花のみずみずしさや香りは

存在しませんが、

その代わりに花がもともと持っていた

姿形の不思議さや美しさ、

花弁の色の深さ、微妙さ、などが

浮き彫りになってきます。

とても不思議な感覚なのですが、

生花を前にしているときよりも

既に生命のない

押し花の作品を見ている方が、

花の姿にじっくりと向き合え、

花の個性そのものを

しっかりと味わうことができる気がします。

また、宮本さんの作品にとって

とても重要なのが

押し花を支える“背景”だそうです。

それぞれの作品ごとに、

布や紙などで、美しく深みのある

背景が整えられています。

主役となる花の存在や、

作ろうとする作品の世界を支えるために

最もふさわしい色味と質感が

選びとられた背景。

この背景によって、

宮本さんの押し花作品は、

絵画のような存在感を持ち、

また、作品を見る人の中にある

深くゆたかな感情にふれるような

力をそなえています。

またキャプションには

作品のタイトルとともに、

宮本さんの作品への思いが

添えられています。

その花を選び、作品とした理由や

宮本さんの過してこられた月日のことが

短い文章で綴られ、

それを読むと、まるで作品ごとに

異なる物語を読んでいるような

感覚をおぼえます。

“花の美しさと、作者の心が伝わってくる”

と大好評の今回の展覧会。

昔から人はその時々の花に

その時々の自分の心を重ねてきました。

幸せなときはその幸せを花が彩り

辛いときはものを言わない花が

生きるエネルギーをくれる時がある。

人と花との不思議な結びつきと、

互いの響き合いを、

感じていただける展覧会です。

ぜひ、会期中にお越し下さい。

(10月20日(火)は休館日です)

何をするのにも気持ちのいい、

過しやすい季節ですね

食べるものもおいしいものばかり。

そういえば、先日京都で

2度値札を見返してしまうほど高級な

松茸が売られていたと聞きました

でも松茸のあの香り、年に1度は

楽しんでみたいですよね。

さて、今の季節には

様々な秋の草花を見ることができます。

季節が変れば、春には春の花、

夏には夏の花があります。

しかし、季節を問わず花開き、

そのあとずっと枯れることなく

咲き続けていられる花は

存在しません。

決まった季節と条件のもとでのみ命を開き、

時の推移にしたがってじきに枯れていく花。

その姿をとどめておくための、

とても美しい方法が「押し花」です。

現在、わたむき美術ギャラリーでは

様々な種類の押し花で作られた作品が、

生花だった頃以上の存在感と美しさで

壁面を彩っています。

宮本まり子 押し花創作展

~蘇る花々に想いを込めて~

10月8日(木)

~10月25日(日)

野洲市在住で、

押し花の講師をされている

宮本まり子さんの作品展です。

宮本さんのお写真はこちらです。

宮本さんの作品はすでに

このわたむきホール虹の会場で

さまざまな方の目にふれています。

作品を見た方は皆、

宮本さんの押し花の世界に

強く心を動かされるようです。

「私は花そのものを活かした作品を

作りたいと思っているんです」

と仰る宮本さんの手によって

作品にされた押し花には、

もちろん生花のみずみずしさや香りは

存在しませんが、

その代わりに花がもともと持っていた

姿形の不思議さや美しさ、

花弁の色の深さ、微妙さ、などが

浮き彫りになってきます。

とても不思議な感覚なのですが、

生花を前にしているときよりも

既に生命のない

押し花の作品を見ている方が、

花の姿にじっくりと向き合え、

花の個性そのものを

しっかりと味わうことができる気がします。

また、宮本さんの作品にとって

とても重要なのが

押し花を支える“背景”だそうです。

それぞれの作品ごとに、

布や紙などで、美しく深みのある

背景が整えられています。

主役となる花の存在や、

作ろうとする作品の世界を支えるために

最もふさわしい色味と質感が

選びとられた背景。

この背景によって、

宮本さんの押し花作品は、

絵画のような存在感を持ち、

また、作品を見る人の中にある

深くゆたかな感情にふれるような

力をそなえています。

またキャプションには

作品のタイトルとともに、

宮本さんの作品への思いが

添えられています。

その花を選び、作品とした理由や

宮本さんの過してこられた月日のことが

短い文章で綴られ、

それを読むと、まるで作品ごとに

異なる物語を読んでいるような

感覚をおぼえます。

“花の美しさと、作者の心が伝わってくる”

と大好評の今回の展覧会。

昔から人はその時々の花に

その時々の自分の心を重ねてきました。

幸せなときはその幸せを花が彩り

辛いときはものを言わない花が

生きるエネルギーをくれる時がある。

人と花との不思議な結びつきと、

互いの響き合いを、

感じていただける展覧会です。

ぜひ、会期中にお越し下さい。

(10月20日(火)は休館日です)

2015年09月21日

【開催中】井上弘と仲間達 葦ペン画展

みなさん、こんにちは

季節はあっと言う間に秋

今は稲刈りと新米の季節でもあります。

真っ白でぴかぴかの滋賀県産の新米、

これはやっぱり

他所に自慢したい美味しさですよね!

さて、人々がひとしきり稲刈りを終えたあと、

続いてある植物の刈り取りの風景が

かつて日本中のあちらこちらで

まさに秋の風物詩として

見受けられたのでした。

その植物とは、「葦(ヨシ)」。

現在、わたむき美術ギャラリーでは

「ヨシ」を画材として用い、スケッチされた

日野町の風景をご覧頂くことができます。

井上弘と仲間達 葦ペン画展

~歴史や文化、豊かな自然環境の

日野町を描く!~

9月17日(木)

~10月4日(日)

ペン画の制作活動をされている

井上弘(ひろむ)さんと

井上さんを中心に5年前結成された、

“葦ペンスケッチ同好会”の皆さんの展覧会です。

“葦ペンスケッチ同好会”の皆さんの活動は、

琵琶湖の水質を守る役目を担うヨシでできた

「葦ペン」を使って、

滋賀県下のあらゆる風景を描きに出かけるほか、

葦ペンの体験教室も開催する、というもの。

この展覧会に合わせ、同好会の皆さんは

4月11日と5月9日に日野町内を巡り

日野の代名詞ともいえる古い街並みから

町内在住者でも訪れる機会の少ない場所までを

素敵なスケッチ画にとどめてくださいました。

その時のこと、またヨシと琵琶湖の現在、

自然環境への思いについてなど、

さまざまなお話を

井上さんにお伺いしました。

(この方が井上弘さんです)

会場内に展示された数々の作品。

ごく一部をのぞき、全て葦ペンを用いて

描かれたものです。

描き手の個性や、

何を描きたいかによって、

ヨシで描く線が様々なニュアンスを

表現できることに驚かされます。

―思っている以上に、線が綺麗に描けるものなんですね。

(井上さん)「そうですね・・・葦ペンってね、こういうものなんですよ」

―羽根ペンみたいに

インクを先につけて描くのですね。

皆さんの作品を見せていただくと、

線が太かったり細かったりしますが。

「もっと細くも、太くもできますよ。

出したい線に合せてヨシを削ればいいだけですから。

筆を束ねて、点描みたいな使い方も、

刷毛のようにも使えますね。

画材としては、ゴッホも葦ペンを使ってたんです」

“ペン”としてのヨシの歴史は

実はとても古く、

紀元前に遡るといいます。

当時の高官たちは

粘土板にヨシでアラビア文字を書き、

コミュニケーションや交易の

手段にしていたそうです。

ちなみに、数学者パスカルの有名な言葉

「人間は考える葦(あし)である」

この“葦(あし)”とはヨシのことです。

そしてヨシはまた、

古来より紙の原料でもありました。

ただし、現在はその役目のほとんどを

パルプにとって代わられています。

「これはヨシ紙です。

今回の作品は全てヨシ紙に描いています。

この用紙はヨシを55%使用しているのですが

10年ほど時間をかけて開発されています。

琵琶湖の環境問題の観点から

ヨシ利用の方法のひとつとして作られたんですね」

もともと、ドローイングペンを用いた

精緻なペン画を制作していた井上さん。

今回も数点、ドローイングペンでの作品を

出展されています。

作品を見るとその筆力に驚かされるのですが

井上さんのお話のエネルギーは

ご自身の画についてではなく

あくまで「ヨシ」と「自然環境」に

向けられていきます。

「日本という国は、

“豊葦原瑞穂国”

(とよあしはらのみずほのくに)

と呼ばれていたぐらい、

昔は水辺のあるところには

どこでも、ヨシが生えていたんです。

そして、ヨシ簀(ず)や夏場の建具など

日常生活にヨシが利用されていました」

「ところが、生活環境の変化とともに

安い中国のヨシを使ったり、

エアコンがあれば建具など要らなくなったりして

ヨシが必要とされなくなってきました」

(日野川ダムと綿向山。豊かな水のある景色は、日野町に暮らす私たちにとっても心象風景に織り込まれているものです)

「ヨシは毎年生えてきて、

刈らないといいヨシができないんです。

刈ったヨシは昔なら使い道があったわけですが、

今は生活の形が変わってしまった。

ただ、ここ10~15年ほどは

企業の中にも、利用法を考えるところが

出てきているようですが。

葦ペンやヨシ紙で画を描くのは、

ヨシに意識を向けてもらうこと、

ヨシに価値観を持ってもらうことを

目的としてやっていることなんです」

(「筆記具の元祖」ともいえる葦ペン。こんな力強い線も表現できます)

ここ20年ほど、琵琶湖の水質や生態系が

健やかであることの象徴として

取りあげられることが多くなったヨシ。

ヨシ笛は滋賀県ではすっかりおなじみの

楽器となり、

雑貨から食品まで、さまざまなものに

ヨシを活用することが試みられてきました。

しかし、ヨシは私達が思うよりずっと昔から

人間の暮らしにいつも寄り添い、

私達の歴史を見つめてきたのです。

さて今回、日野町をスケッチしてくださった

井上さんと同好会の皆さん。

日野という場所には、どんな印象を

お持ちになったのでしょうか。

「自然が豊かで、緑が多いですね。

日野は、歴史と、文化と、自然のある場所です。

そして、山がありますね。

山というのは、琵琶湖の源流なんです」

―日野町は内陸にあるので、

なかなか直接琵琶湖の姿に

接する機会も少ないのですが、

山を通じて琵琶湖とつながっている、と・・・。

「今回は熊野集落に出かけて

スケッチをしましたが

なぜ熊野なのかというと、

綿向山がある熊野、そして蔵王ダム、

日野川、琵琶湖・・・と

水の流れでつながっている。

私達は湖国の原風景を

探し求めて描いているんです。

山、川、湖はつながっているものですが

最近ではそのバランスが崩れてきました」

「熊野は17件しかない集落ですが

そこで棚田を守っておられます。

“お米を食べてくれた人が美味しいと

言ってくれるのが嬉しい”と言われてね。

頭が下がります。

こうして画を描きにいくと

現地の方と直接お話が

できたりしますので・・・」

(日野町在住者でもなかなか訪れることの少ない熊野集落。

美しい棚田の風景が保持されるのは、それを続ける方々がいるからこそ)

山と水の営みに直接参加している

農耕の形が、棚田。

熊野集落で続けられる棚田の姿は、

滋賀県に住むものは誰でも必ず

琵琶湖とつながっているということの

象徴でもあるようです。

最後に、来場される方へのメッセージを

いただきました。

「自然の環境と

琵琶湖のシンボルでもある

ヨシを使って、

画を描かせていただいているという

それだけなんですけどね・・・。

滋賀県は山に囲まれていて

400本以上の川があるので

山と琵琶湖のつながりは

どの場所に行ってもあるんです。

そのことをこれからも

描いていきたいです」

周囲を山に囲まれ

川に沿って平野ができ、

その中心に大きな湖を抱える。

滋賀県という場所は、

人間の暮らしにとって非常に調和のとれた

理想的な地形であるといえます。

そして中心に湛えられる琵琶湖は

私達の生活に欠かせない水源であると同時に

“1つの湖を囲んで暮らしている”という

心の中のイメージ、象徴としても

非常に大切なものです。

これから先の100年、200年を

私達滋賀県民は、琵琶湖とともに

どんな暮らしかたをしていくのか。

琵琶湖のヨシは今、

ペンや楽器に姿を変えながら

静かにその行方を

見守っているのかもしれません。

ヨシで描かれた日野町、また滋賀の原風景を

ぜひゆっくりとご覧になってください。

(9月22日(火)、23日(水)、

24日(木)、25日(金)、29日(火)は

休館となります)

季節はあっと言う間に秋

今は稲刈りと新米の季節でもあります。

真っ白でぴかぴかの滋賀県産の新米、

これはやっぱり

他所に自慢したい美味しさですよね!

さて、人々がひとしきり稲刈りを終えたあと、

続いてある植物の刈り取りの風景が

かつて日本中のあちらこちらで

まさに秋の風物詩として

見受けられたのでした。

その植物とは、「葦(ヨシ)」。

現在、わたむき美術ギャラリーでは

「ヨシ」を画材として用い、スケッチされた

日野町の風景をご覧頂くことができます。

井上弘と仲間達 葦ペン画展

~歴史や文化、豊かな自然環境の

日野町を描く!~

9月17日(木)

~10月4日(日)

ペン画の制作活動をされている

井上弘(ひろむ)さんと

井上さんを中心に5年前結成された、

“葦ペンスケッチ同好会”の皆さんの展覧会です。

“葦ペンスケッチ同好会”の皆さんの活動は、

琵琶湖の水質を守る役目を担うヨシでできた

「葦ペン」を使って、

滋賀県下のあらゆる風景を描きに出かけるほか、

葦ペンの体験教室も開催する、というもの。

この展覧会に合わせ、同好会の皆さんは

4月11日と5月9日に日野町内を巡り

日野の代名詞ともいえる古い街並みから

町内在住者でも訪れる機会の少ない場所までを

素敵なスケッチ画にとどめてくださいました。

その時のこと、またヨシと琵琶湖の現在、

自然環境への思いについてなど、

さまざまなお話を

井上さんにお伺いしました。

(この方が井上弘さんです)

会場内に展示された数々の作品。

ごく一部をのぞき、全て葦ペンを用いて

描かれたものです。

描き手の個性や、

何を描きたいかによって、

ヨシで描く線が様々なニュアンスを

表現できることに驚かされます。

―思っている以上に、線が綺麗に描けるものなんですね。

(井上さん)「そうですね・・・葦ペンってね、こういうものなんですよ」

―羽根ペンみたいに

インクを先につけて描くのですね。

皆さんの作品を見せていただくと、

線が太かったり細かったりしますが。

「もっと細くも、太くもできますよ。

出したい線に合せてヨシを削ればいいだけですから。

筆を束ねて、点描みたいな使い方も、

刷毛のようにも使えますね。

画材としては、ゴッホも葦ペンを使ってたんです」

“ペン”としてのヨシの歴史は

実はとても古く、

紀元前に遡るといいます。

当時の高官たちは

粘土板にヨシでアラビア文字を書き、

コミュニケーションや交易の

手段にしていたそうです。

ちなみに、数学者パスカルの有名な言葉

「人間は考える葦(あし)である」

この“葦(あし)”とはヨシのことです。

そしてヨシはまた、

古来より紙の原料でもありました。

ただし、現在はその役目のほとんどを

パルプにとって代わられています。

「これはヨシ紙です。

今回の作品は全てヨシ紙に描いています。

この用紙はヨシを55%使用しているのですが

10年ほど時間をかけて開発されています。

琵琶湖の環境問題の観点から

ヨシ利用の方法のひとつとして作られたんですね」

もともと、ドローイングペンを用いた

精緻なペン画を制作していた井上さん。

今回も数点、ドローイングペンでの作品を

出展されています。

作品を見るとその筆力に驚かされるのですが

井上さんのお話のエネルギーは

ご自身の画についてではなく

あくまで「ヨシ」と「自然環境」に

向けられていきます。

「日本という国は、

“豊葦原瑞穂国”

(とよあしはらのみずほのくに)

と呼ばれていたぐらい、

昔は水辺のあるところには

どこでも、ヨシが生えていたんです。

そして、ヨシ簀(ず)や夏場の建具など

日常生活にヨシが利用されていました」

「ところが、生活環境の変化とともに

安い中国のヨシを使ったり、

エアコンがあれば建具など要らなくなったりして

ヨシが必要とされなくなってきました」

(日野川ダムと綿向山。豊かな水のある景色は、日野町に暮らす私たちにとっても心象風景に織り込まれているものです)

「ヨシは毎年生えてきて、

刈らないといいヨシができないんです。

刈ったヨシは昔なら使い道があったわけですが、

今は生活の形が変わってしまった。

ただ、ここ10~15年ほどは

企業の中にも、利用法を考えるところが

出てきているようですが。

葦ペンやヨシ紙で画を描くのは、

ヨシに意識を向けてもらうこと、

ヨシに価値観を持ってもらうことを

目的としてやっていることなんです」

(「筆記具の元祖」ともいえる葦ペン。こんな力強い線も表現できます)

ここ20年ほど、琵琶湖の水質や生態系が

健やかであることの象徴として

取りあげられることが多くなったヨシ。

ヨシ笛は滋賀県ではすっかりおなじみの

楽器となり、

雑貨から食品まで、さまざまなものに

ヨシを活用することが試みられてきました。

しかし、ヨシは私達が思うよりずっと昔から

人間の暮らしにいつも寄り添い、

私達の歴史を見つめてきたのです。

さて今回、日野町をスケッチしてくださった

井上さんと同好会の皆さん。

日野という場所には、どんな印象を

お持ちになったのでしょうか。

「自然が豊かで、緑が多いですね。

日野は、歴史と、文化と、自然のある場所です。

そして、山がありますね。

山というのは、琵琶湖の源流なんです」

―日野町は内陸にあるので、

なかなか直接琵琶湖の姿に

接する機会も少ないのですが、

山を通じて琵琶湖とつながっている、と・・・。

「今回は熊野集落に出かけて

スケッチをしましたが

なぜ熊野なのかというと、

綿向山がある熊野、そして蔵王ダム、

日野川、琵琶湖・・・と

水の流れでつながっている。

私達は湖国の原風景を

探し求めて描いているんです。

山、川、湖はつながっているものですが

最近ではそのバランスが崩れてきました」

「熊野は17件しかない集落ですが

そこで棚田を守っておられます。

“お米を食べてくれた人が美味しいと

言ってくれるのが嬉しい”と言われてね。

頭が下がります。

こうして画を描きにいくと

現地の方と直接お話が

できたりしますので・・・」

(日野町在住者でもなかなか訪れることの少ない熊野集落。

美しい棚田の風景が保持されるのは、それを続ける方々がいるからこそ)

山と水の営みに直接参加している

農耕の形が、棚田。

熊野集落で続けられる棚田の姿は、

滋賀県に住むものは誰でも必ず

琵琶湖とつながっているということの

象徴でもあるようです。

最後に、来場される方へのメッセージを

いただきました。

「自然の環境と

琵琶湖のシンボルでもある

ヨシを使って、

画を描かせていただいているという

それだけなんですけどね・・・。

滋賀県は山に囲まれていて

400本以上の川があるので

山と琵琶湖のつながりは

どの場所に行ってもあるんです。

そのことをこれからも

描いていきたいです」

周囲を山に囲まれ

川に沿って平野ができ、

その中心に大きな湖を抱える。

滋賀県という場所は、

人間の暮らしにとって非常に調和のとれた

理想的な地形であるといえます。

そして中心に湛えられる琵琶湖は

私達の生活に欠かせない水源であると同時に

“1つの湖を囲んで暮らしている”という

心の中のイメージ、象徴としても

非常に大切なものです。

これから先の100年、200年を

私達滋賀県民は、琵琶湖とともに

どんな暮らしかたをしていくのか。

琵琶湖のヨシは今、

ペンや楽器に姿を変えながら

静かにその行方を

見守っているのかもしれません。

ヨシで描かれた日野町、また滋賀の原風景を

ぜひゆっくりとご覧になってください。

(9月22日(火)、23日(水)、

24日(木)、25日(金)、29日(火)は

休館となります)