› わたむきホール虹ブログ › 美術ギャラリー

› わたむきホール虹ブログ › 美術ギャラリー2014年09月10日

【開催中】田中 千野 水墨画展

みなさん、こんにちは

季節はすっかり秋なのに、

まだまだ空模様には油断がなりません。

先日の甲賀地域、また日野町にも襲来した

豪雨について、被害を受けられた皆様に

お見舞い申し上げます。

このところの突然の天候変化、予想を超えるものが多く、

過去にこんな経験がないので戸惑ってしまいますが、

皆様どうかお気をつけください。

さて、本日は

美術ギャラリーの新しい展示のご紹介です。

田中 千野 水墨画展

~古典からイラストまで

水墨画と工筆画展~

9月4日(木)~9月21日(日)

学生時代に日本画を学ばれた後、

結婚後、不思議な縁に導かれて、

中国の古典をルーツとする水墨画などを

制作されるようになった、

田中千野(ちの)さんの展覧会です。

作品の内容とその雰囲気から驚かれる方も

いらっしゃるのですが、

田中さんはまだ30代の女性画家です。

今回、田中さんのお写真は掲載できないのですが

そのかわり、ぎゅっと内容の詰まったお話を

たっぷり聞かせていただきました。

さっそくお楽しみください!

今回の展示では、まず会場中央のテーブルに

置いてあるこのようなものが目を引きます。

四方が10センチ足らず程の小さな画帖に

描かれた細かい画。

中身を取り出し、立てて飾ると

ミニチュアの屏風のように見えるユニークな作品です。

じっと見ると、描かれてあるもの自体もユニーク。

「虎」の顔だということなのですが、

表情やデフォルメの感じが妙に面白く、

味わい深いですよね。

(田中さん) 「これは“李朝民画”といって

朝鮮の李朝の時代に描かれた画の形です。

基本的に、家を装飾するという実用的な

目的で描かれたものなので、

なんというか、普通に画を描く人の基準とは

ちがう感じなんです。」

―普通とは違う。どういうことでしょう?―

「たとえば“人にこう思われるんじゃないか”とか、

上手い下手とか、気にしていないというか・・・。

この画を見てください」

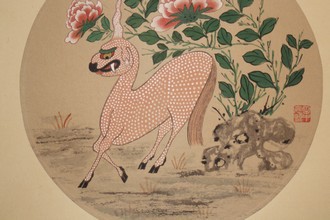

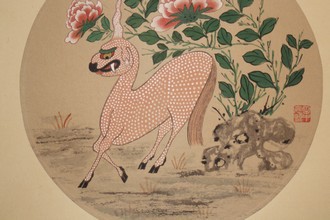

―これは何ですか?―

「麒麟(きりん)です。動物園にいるほうではなく、

想像上の生き物の・・・。」

―いくら“想像上”の生き物とはいえ、

これは相当に自由奔放ですね・・・ー

「なので、民画を描いていると気楽な

気持ちになれます。

それが楽しいところですね」

中国~朝鮮~そして日本に伝わってきた

という説がある民画。

特に作家の個性や作品の固有性を重要視

するものではなかったのか、

画の描きかたに加え、描く手順までも

こと細かに伝達されたのだそうです。

画家として、かつての中国、朝鮮の地と

見えない糸でつながっているかのような

田中さんの世界。

お聞きするほどに興味深いことでいっぱいです。

「これは中国の古画の臨画(りんが=模写のこと)です。

昔の作品の技術を学ぶ意味で制作しました」

絹の布の上に、近づいてみても驚くほどの

線の細やかさで描かれた臨画。

その筆の確かさに見とれると同時に、

私には遠いものに思える中国の古い画を、

田中さんはとても近しく感じておられるのだと思います。

古典の画法をなぞっていくのは

「どこか、昔の画家に挑むような気持ち」

だと仰る田中さん。

クラシックの作品に挑む指揮者や演奏家のように、

時空を超えて作者と直接、何かやりとりをするような

感覚なのかもしれません。

ストイックな研鑽の一方、画とのこんな付き合い方も。

「あの、“酒に合う画”というのもありまして。

私は酒が好きなんですけれども、

この画を前に、主人と飲んだりするんですよ」

「“富貴図”といって、牡丹を描いている画ですが

『富み栄えよ』という意味がありますね」

―いや~、楽しそうですね。

そんな贅沢な画の楽しみ方があるなんて―

「楽しいですよ “李朝膳”(李朝時代に使われた

“李朝膳”(李朝時代に使われた

一人用のお膳)を整えたりなんかして」

画を眺めながらお酒を飲む。今回の取材で

教えていただいた素敵なことのひとつです。

これはぜひ真似してみたいと思います!

そしてお話は、今回の展覧会の

タイトルに挙げられている「水墨画」へと

うつっていきます。

「実は昔、ずっと水墨画が嫌いだったんです。

長谷川等伯や雪舟など有名な一部を除けば、

元気のない、しょんぼりした画ばかりに思えて、

自分は一生やらないと思っていました。」

それが、20代半ばでとある中国のいい作品を

見て、認識が変わったとのこと。

さらには、ちょうど同じ頃にご結婚されるのですが、

出産に加え、ご家族の病気が連続して重なるという

事態に見舞われ、

制作に時間の取られる日本画が描けなくなって

しまったのだそうです。

「私は描かないと気が塞いでしまうので、

何か描いていたかったのです。

水墨画なら日本画よりも手軽に、短時間で

画を描くことができました」

(六つの瓢箪で「むびょう=無病」。

ご家族の健康を祈る気持ちが込められています)

「水墨画をはじめてから、自分が昔から好きだと

思っていた“日本画”が、実は日本画ではなく

“水墨画”だったことがわかったんです」

「それに、子どもの頃住んでいた古い日本家屋

には、襖や欄間に中国の風景を描いた水墨画が

びっしりと描いてあったのですね」

お話を伺っていると、遠い道のりをへて、

田中さんがここに辿り着かれたのは必然のように

感じられてきます。

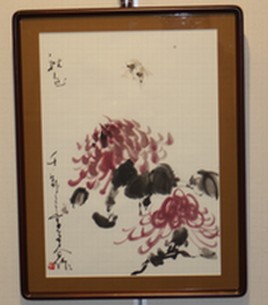

そして中国の水墨画に学ぶ田中さんの作品には、

「画」でありながらどこか書道を思わせる

筆運びの美しさと、空間のとりかたの妙があり、

画の中の線には常に“音楽”や“踊り”に通じる

リズムや緩急の変化が見てとれます。

その空間感覚と音楽的な運筆の印象には、何か、

“かっこいい”という表現が本当にふさわしいのです。

「ああ、書道は『紙の上の舞踏』と呼ばれているん

ですよ。

それから、中国の画家なんかは酒を飲みながら

描いたりするんです。その方がいい画が描ける

からと」

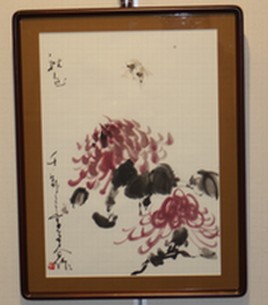

(中国の恩師との“合作”。「菊の花を私が描いたら、先生が入ってきて周りを描いてしまったんです」。

まるでミュージシャン同士のセッションのような作品)

最後に、田中さんより

今回の展示に寄せてメッセージをいただきました。

「水墨画は展覧会に出すような作品から

身近な人に送る絵手紙まで、全てのものが

ちょっとした道具で描けてしまいます。

ですので、もっと水墨画に親しんでもらえると

いいなと思います。

特に、若い世代の人たちに、こういった形の

水墨画があると知ってもらって、

水墨画をやりたいという人が出てきてくれたらと

思います」

“最近はインターネットでも注文できる”という

軸装選びなど、画の世界には楽しみがつきない

ようです。

“水墨画” “中国や朝鮮の古い画”のイメージが

必ず変わる展覧会。

芸術の秋にぜひご来場ください。

(9月16日(火)・17日(水)は休館日です)

季節はすっかり秋なのに、

まだまだ空模様には油断がなりません。

先日の甲賀地域、また日野町にも襲来した

豪雨について、被害を受けられた皆様に

お見舞い申し上げます。

このところの突然の天候変化、予想を超えるものが多く、

過去にこんな経験がないので戸惑ってしまいますが、

皆様どうかお気をつけください。

さて、本日は

美術ギャラリーの新しい展示のご紹介です。

田中 千野 水墨画展

~古典からイラストまで

水墨画と工筆画展~

9月4日(木)~9月21日(日)

学生時代に日本画を学ばれた後、

結婚後、不思議な縁に導かれて、

中国の古典をルーツとする水墨画などを

制作されるようになった、

田中千野(ちの)さんの展覧会です。

作品の内容とその雰囲気から驚かれる方も

いらっしゃるのですが、

田中さんはまだ30代の女性画家です。

今回、田中さんのお写真は掲載できないのですが

そのかわり、ぎゅっと内容の詰まったお話を

たっぷり聞かせていただきました。

さっそくお楽しみください!

今回の展示では、まず会場中央のテーブルに

置いてあるこのようなものが目を引きます。

四方が10センチ足らず程の小さな画帖に

描かれた細かい画。

中身を取り出し、立てて飾ると

ミニチュアの屏風のように見えるユニークな作品です。

じっと見ると、描かれてあるもの自体もユニーク。

「虎」の顔だということなのですが、

表情やデフォルメの感じが妙に面白く、

味わい深いですよね。

(田中さん) 「これは“李朝民画”といって

朝鮮の李朝の時代に描かれた画の形です。

基本的に、家を装飾するという実用的な

目的で描かれたものなので、

なんというか、普通に画を描く人の基準とは

ちがう感じなんです。」

―普通とは違う。どういうことでしょう?―

「たとえば“人にこう思われるんじゃないか”とか、

上手い下手とか、気にしていないというか・・・。

この画を見てください」

―これは何ですか?―

「麒麟(きりん)です。動物園にいるほうではなく、

想像上の生き物の・・・。」

―いくら“想像上”の生き物とはいえ、

これは相当に自由奔放ですね・・・ー

「なので、民画を描いていると気楽な

気持ちになれます。

それが楽しいところですね」

中国~朝鮮~そして日本に伝わってきた

という説がある民画。

特に作家の個性や作品の固有性を重要視

するものではなかったのか、

画の描きかたに加え、描く手順までも

こと細かに伝達されたのだそうです。

画家として、かつての中国、朝鮮の地と

見えない糸でつながっているかのような

田中さんの世界。

お聞きするほどに興味深いことでいっぱいです。

「これは中国の古画の臨画(りんが=模写のこと)です。

昔の作品の技術を学ぶ意味で制作しました」

絹の布の上に、近づいてみても驚くほどの

線の細やかさで描かれた臨画。

その筆の確かさに見とれると同時に、

私には遠いものに思える中国の古い画を、

田中さんはとても近しく感じておられるのだと思います。

古典の画法をなぞっていくのは

「どこか、昔の画家に挑むような気持ち」

だと仰る田中さん。

クラシックの作品に挑む指揮者や演奏家のように、

時空を超えて作者と直接、何かやりとりをするような

感覚なのかもしれません。

ストイックな研鑽の一方、画とのこんな付き合い方も。

「あの、“酒に合う画”というのもありまして。

私は酒が好きなんですけれども、

この画を前に、主人と飲んだりするんですよ」

「“富貴図”といって、牡丹を描いている画ですが

『富み栄えよ』という意味がありますね」

―いや~、楽しそうですね。

そんな贅沢な画の楽しみ方があるなんて―

「楽しいですよ

“李朝膳”(李朝時代に使われた

“李朝膳”(李朝時代に使われた一人用のお膳)を整えたりなんかして」

画を眺めながらお酒を飲む。今回の取材で

教えていただいた素敵なことのひとつです。

これはぜひ真似してみたいと思います!

そしてお話は、今回の展覧会の

タイトルに挙げられている「水墨画」へと

うつっていきます。

「実は昔、ずっと水墨画が嫌いだったんです。

長谷川等伯や雪舟など有名な一部を除けば、

元気のない、しょんぼりした画ばかりに思えて、

自分は一生やらないと思っていました。」

それが、20代半ばでとある中国のいい作品を

見て、認識が変わったとのこと。

さらには、ちょうど同じ頃にご結婚されるのですが、

出産に加え、ご家族の病気が連続して重なるという

事態に見舞われ、

制作に時間の取られる日本画が描けなくなって

しまったのだそうです。

「私は描かないと気が塞いでしまうので、

何か描いていたかったのです。

水墨画なら日本画よりも手軽に、短時間で

画を描くことができました」

(六つの瓢箪で「むびょう=無病」。

ご家族の健康を祈る気持ちが込められています)

「水墨画をはじめてから、自分が昔から好きだと

思っていた“日本画”が、実は日本画ではなく

“水墨画”だったことがわかったんです」

「それに、子どもの頃住んでいた古い日本家屋

には、襖や欄間に中国の風景を描いた水墨画が

びっしりと描いてあったのですね」

お話を伺っていると、遠い道のりをへて、

田中さんがここに辿り着かれたのは必然のように

感じられてきます。

そして中国の水墨画に学ぶ田中さんの作品には、

「画」でありながらどこか書道を思わせる

筆運びの美しさと、空間のとりかたの妙があり、

画の中の線には常に“音楽”や“踊り”に通じる

リズムや緩急の変化が見てとれます。

その空間感覚と音楽的な運筆の印象には、何か、

“かっこいい”という表現が本当にふさわしいのです。

「ああ、書道は『紙の上の舞踏』と呼ばれているん

ですよ。

それから、中国の画家なんかは酒を飲みながら

描いたりするんです。その方がいい画が描ける

からと」

(中国の恩師との“合作”。「菊の花を私が描いたら、先生が入ってきて周りを描いてしまったんです」。

まるでミュージシャン同士のセッションのような作品)

最後に、田中さんより

今回の展示に寄せてメッセージをいただきました。

「水墨画は展覧会に出すような作品から

身近な人に送る絵手紙まで、全てのものが

ちょっとした道具で描けてしまいます。

ですので、もっと水墨画に親しんでもらえると

いいなと思います。

特に、若い世代の人たちに、こういった形の

水墨画があると知ってもらって、

水墨画をやりたいという人が出てきてくれたらと

思います」

“最近はインターネットでも注文できる”という

軸装選びなど、画の世界には楽しみがつきない

ようです。

“水墨画” “中国や朝鮮の古い画”のイメージが

必ず変わる展覧会。

芸術の秋にぜひご来場ください。

(9月16日(火)・17日(水)は休館日です)

2014年08月16日

【開催中】鯰江 浅樹 木版画展

みなさん、こんにちは。

先日の「わたむきお化け屋敷」。

中止となった10日(日)の開催分を

楽しみにお待ちくださった方々には、

誠に申し訳ありませんでした。

また、台風が近づく中開催した、

9日(土)にご来場いただいた皆様

本当にありがとうございました。

全日程の開催を目指しておりましたが、

残念ながら叶わず、

スタッフ一同、大変残念な思いで、

今年のお化け屋敷の解体を終えました。

しかし、本ブログのコメント欄をはじめ、

皆様からいただいた温かい言葉を糧に

気持ちは既に来年に向かっています!

また、このブログでも、

今回の「わたむきお化け屋敷」の様子を

まとめたレポートを

近日中にお届けいたしますよ。

お楽しみに!

さて、本日は

真夏の「わたむき美術ギャラリー」のご紹介。

現在開催中の展示はこちらです。

鯰江 浅樹 木版画展

“木版画に魅(み)せられ

木版画で表現する風景”

8月16日(土)~8月31日(日)

東近江市内の小学校に教諭として勤められる傍ら、

木版画の制作をされる、

鯰江浅樹(なまずえ あさき)さんの展覧会です。

鯰江さんはこの方です。

版画制作歴は25年くらい、という鯰江さん。

その前にも「絵は好きで、描いていました」

とのこと。

まずは鯰江さんの鉛筆画をご覧ください。

とても、絵がお上手でいらっしゃるんです。

これは

「遠足に行ったときに、子どもが可愛かったので」

描いたデッサンなのだそうです。

「時間がなくて、足まで描けなかったので、

ピクニックシートでごまかしています(笑)」

そんな鯰江さんが、「木版画」という

表現手段に出会われたきっかけは、

学校の授業で、先生として、

子どもたちに木版画を教えたことでした。

(子どもたちに版画を教えるために制作した作品。タイトルは“蟹の憂鬱”)

ブログをご覧の皆様も、木版画の記憶といえば、

やはり学校の授業という方が多いのでは

ないでしょうか。

懐かしいですね!

―そのときお感じになった、絵とは違う

木版画の面白さとは何でしょうか―

「版画はやってみると、刷り上がりが

もともと自分が考えていたものと

違っていたんですね。

水彩画や鉛筆画は緻密に描けるのですが、

版画は下絵と仕上がりの差を埋めるのが

難しい。

その、“簡単にできない”ところが

面白いと思いました」

そうして魅せられていった版画の世界。

まず鯰江さんが選んだのは、

“一版多色刷り”という手法です。

小中学校でよく行われる方法で、

一枚の版木に直接絵の具をのせて

作品を刷り上げます。

「黒の画用紙を使って刷っているんです。

黒の上に色がのるので雰囲気が出ます」

どこか油絵のようでもある独特な魅力が

生まれる、“一版多色刷り”。

表面のマットな質感、色合いの柔らかさも

素敵です。

その後、鯰江さんは、下絵のパーツごとに

版木をつくり、色を重ねる“多版多色刷り”や、

棟方志功がよく使ったといわれる、

シンプルな白黒の木版画に、表や裏から

手で彩色する“手彩色”という手法を用い、

ご自身の作品世界を広げていかれます。

(こちらは多版多色刷りの作品。鮮やかな仕上がりが特徴)

(手彩色の作品。色のつけかたに微妙な表情が宿ります)

手法の違いによる色のニュアンスの豊かさも

見どころなのですが、

何といっても、木版画の魅力は、

彫刻刀によって削りだされた幾多の「線」です。

「はじめてイメージ通りにできた」

という、鯰江さんも思い入れのある作品

“たそがれ”。

百済寺の山門が描かれている作品です。

木や石垣、有名な大わらじ、

彫らなくてはいけないものが多く、

また、紙に刷り上がったときに、それぞれの線が

「木」や「わら」を表現できていなくては

いけません。

―版画って、どこを残してどこを彫れば

イメージしたものになるのか、混乱しそうですね―

「そうですね、頭の体操になります(笑)」

また、版木も数点、会場内に展示されています。

じっと近づいて見ると、同じ絵のなかでも

対象によって、彫り方が細かく変わっているのが

わかります

終始丁寧で柔らかな口調でご自身の作品に

ついて説明され、

まさに、“優しい小学校の先生”という印象の鯰江さん。

最後に、会場にお越しの皆様に何かメッセージを、

と、お願いすると、

「いや・・・、いろいろ、感想をいただきたいと」

とだけ、仰いました。

その後、資料として別の個展に寄せた

鯰江さんのメッセージをスタッフに渡され、

読んでみると、こんな一文がありました。

“まだまだ、版画の世界では、やっと小学校に

入学したぐらいの学びの徒ですが、

今後も自分らしく生涯学び続けていきたいと

思います”

優しい先生として子どもたちに木版画を

教えながら、

ご自身も小学生のような気持ちで

木版画を制作される鯰江さんの作品たち。

会場にいると、子どものころ、

懸命に何かを作っていたときの気持ちが

ふと懐かしく思いだされます。

子どもたちの夏休みにあたる今の季節に

ぴったりの展覧会です。

ぜひお越しください。

(8月19日(火) 26日(火)は休館日です)

先日の「わたむきお化け屋敷」。

中止となった10日(日)の開催分を

楽しみにお待ちくださった方々には、

誠に申し訳ありませんでした。

また、台風が近づく中開催した、

9日(土)にご来場いただいた皆様

本当にありがとうございました。

全日程の開催を目指しておりましたが、

残念ながら叶わず、

スタッフ一同、大変残念な思いで、

今年のお化け屋敷の解体を終えました。

しかし、本ブログのコメント欄をはじめ、

皆様からいただいた温かい言葉を糧に

気持ちは既に来年に向かっています!

また、このブログでも、

今回の「わたむきお化け屋敷」の様子を

まとめたレポートを

近日中にお届けいたしますよ。

お楽しみに!

さて、本日は

真夏の「わたむき美術ギャラリー」のご紹介。

現在開催中の展示はこちらです。

鯰江 浅樹 木版画展

“木版画に魅(み)せられ

木版画で表現する風景”

8月16日(土)~8月31日(日)

東近江市内の小学校に教諭として勤められる傍ら、

木版画の制作をされる、

鯰江浅樹(なまずえ あさき)さんの展覧会です。

鯰江さんはこの方です。

版画制作歴は25年くらい、という鯰江さん。

その前にも「絵は好きで、描いていました」

とのこと。

まずは鯰江さんの鉛筆画をご覧ください。

とても、絵がお上手でいらっしゃるんです。

これは

「遠足に行ったときに、子どもが可愛かったので」

描いたデッサンなのだそうです。

「時間がなくて、足まで描けなかったので、

ピクニックシートでごまかしています(笑)」

そんな鯰江さんが、「木版画」という

表現手段に出会われたきっかけは、

学校の授業で、先生として、

子どもたちに木版画を教えたことでした。

(子どもたちに版画を教えるために制作した作品。タイトルは“蟹の憂鬱”)

ブログをご覧の皆様も、木版画の記憶といえば、

やはり学校の授業という方が多いのでは

ないでしょうか。

懐かしいですね!

―そのときお感じになった、絵とは違う

木版画の面白さとは何でしょうか―

「版画はやってみると、刷り上がりが

もともと自分が考えていたものと

違っていたんですね。

水彩画や鉛筆画は緻密に描けるのですが、

版画は下絵と仕上がりの差を埋めるのが

難しい。

その、“簡単にできない”ところが

面白いと思いました」

そうして魅せられていった版画の世界。

まず鯰江さんが選んだのは、

“一版多色刷り”という手法です。

小中学校でよく行われる方法で、

一枚の版木に直接絵の具をのせて

作品を刷り上げます。

「黒の画用紙を使って刷っているんです。

黒の上に色がのるので雰囲気が出ます」

どこか油絵のようでもある独特な魅力が

生まれる、“一版多色刷り”。

表面のマットな質感、色合いの柔らかさも

素敵です。

その後、鯰江さんは、下絵のパーツごとに

版木をつくり、色を重ねる“多版多色刷り”や、

棟方志功がよく使ったといわれる、

シンプルな白黒の木版画に、表や裏から

手で彩色する“手彩色”という手法を用い、

ご自身の作品世界を広げていかれます。

(こちらは多版多色刷りの作品。鮮やかな仕上がりが特徴)

(手彩色の作品。色のつけかたに微妙な表情が宿ります)

手法の違いによる色のニュアンスの豊かさも

見どころなのですが、

何といっても、木版画の魅力は、

彫刻刀によって削りだされた幾多の「線」です。

「はじめてイメージ通りにできた」

という、鯰江さんも思い入れのある作品

“たそがれ”。

百済寺の山門が描かれている作品です。

木や石垣、有名な大わらじ、

彫らなくてはいけないものが多く、

また、紙に刷り上がったときに、それぞれの線が

「木」や「わら」を表現できていなくては

いけません。

―版画って、どこを残してどこを彫れば

イメージしたものになるのか、混乱しそうですね―

「そうですね、頭の体操になります(笑)」

また、版木も数点、会場内に展示されています。

じっと近づいて見ると、同じ絵のなかでも

対象によって、彫り方が細かく変わっているのが

わかります

終始丁寧で柔らかな口調でご自身の作品に

ついて説明され、

まさに、“優しい小学校の先生”という印象の鯰江さん。

最後に、会場にお越しの皆様に何かメッセージを、

と、お願いすると、

「いや・・・、いろいろ、感想をいただきたいと」

とだけ、仰いました。

その後、資料として別の個展に寄せた

鯰江さんのメッセージをスタッフに渡され、

読んでみると、こんな一文がありました。

“まだまだ、版画の世界では、やっと小学校に

入学したぐらいの学びの徒ですが、

今後も自分らしく生涯学び続けていきたいと

思います”

優しい先生として子どもたちに木版画を

教えながら、

ご自身も小学生のような気持ちで

木版画を制作される鯰江さんの作品たち。

会場にいると、子どものころ、

懸命に何かを作っていたときの気持ちが

ふと懐かしく思いだされます。

子どもたちの夏休みにあたる今の季節に

ぴったりの展覧会です。

ぜひお越しください。

(8月19日(火) 26日(火)は休館日です)

2014年06月22日

【開催中】吉村順三 油彩画展

みなさん、こんにちは!

今は何といっても、ワールドカップ が気になる毎日。

が気になる毎日。

日本代表の蹴ったボールがネットを揺らすシーンを

日本代表が試合に勝った喜びを全身で表すシーンを

見・た・い

ですよね~!

ですよね~!

さて、わたむき美術ギャラリー

新しい展覧会の話題です。

吉村順三 油彩画展

~油彩と水彩の風景・人物画展~

6月19日(木)~7月6日(日)

退職後、釣りの合間に描いていた絵に、

いつの間にか真剣に取り組むようになっていた、という

吉村順三さんの“油彩画展”です。

吉村順三さんのお写真はこちら。

“油彩画”とは、油絵と水彩画の両方の画材、

また技法を用いて描く吉村さん独特の方法です。

準備と後始末が大変で、油の匂いもこもる油絵。

そこで始末がしやすい水彩を同じ絵の中に

取り入れてみたのだとか。

「僕の絵は“油的水彩”というか。

油に負けないように水彩で描いたら、

どこまで描けるか、という」

油絵の具は上にどんどん乗せていくことで

質感を出しますが、

水彩は重ねるとにごる。

油絵の影響を強く受けていた吉村さんには

最初水彩の扱いが難しかったそうですが、

最近は「要領を得てきた」そう。

水彩の透明感と、油絵の落ち着き、深み。

吉村さんの絵の上では、相反する2つの要素が

バランスよく調和しています。

吉村さんは本格的に絵を始めて8年になるそうです。

「最初は風景画から入ったんです。」

「左は旧安土町。右は長野県の白馬。

近くから遠くまで、色々な場所に出かけていって

絵を描いています。

僕はじっとしてるのが性に合わないから」

「これは近江八幡の円山。3年ぐらい前に描いた。

この風景をものにしたくて必死で通って」

「で、そういう景色を夢中になって描いてると

妻が『またそんなのばっかり描いて』って言うから

こういうのも描いてみたの」

絵のモチーフは、

“単純に描きたいもの。これ描いたら絵になるかなと

思うもの”だという吉村さん。

「退職後のひまつぶしなんですよ。

退職後に空いた自分の世界を絵で埋めている」

吉村さんはそう仰いますが、

どの絵にも、まるで人に会った時のように

何か心に残る、どこか忘れがたい印象が

宿っている気がします。

そんな吉村さんが、4年前から挑戦されているのが

人物画の世界です。

プロのモデルの方に依頼し、

“人を描く”ことに正面から取り組んだ作品の数々が、

今回展示されています。

「人物で難しいのは光と影。立体感。

今、人物画は先生について習っていますが

明るいところと暗いところ、

それを表現するようにと言われている」

会場にある全ての人物画は女性を描いたもの。

この記事を担当する私も女性ですが、

吉村さんの描く女性の肖像はどれも、

背景に物語を感じることができ、

その女性の芯にある強さと美しさ、そして知性が

伝わってくる気がします。

こんな風に描かれた女性の肖像を見ると

勇気づけられ、嬉しくなります。

「…僕はそんな風な女性の絵が描きたくて、

女性の大人の生き様の表現というか

うれしいのか悲しいのか、

この女性が持っている何かを意識して見て

絵を描いています。

あとは人物の持つ質感を大事に」

おや、プロのモデルさんではない女性の絵が。

「孫を描きたいと思って。

でも、似てないと家族から評判が悪い。

だからとにかく必死で描いた」

吉村さんにとっては可愛いお孫さん。近しい存在。

しかし、その姿を“絵にする”ことは

姿勢を正してかからなければならない真剣勝負。

お孫さんの姿が、普遍的な美しさを持つ

「人物の肖像画」となった素敵な作品です。

吉村さんは、現役時代はデザイナーのお仕事を

なさっていたそうです。

そのため、「デッサンの心得はあった」のだとか。

ある時、人から、

“40歳ぐらいから自分の趣味を持たないといけない。

退職してからでは遅い”

と言われたことが印象に残った、と仰います。

「ぼくは絵を描いて時間をつぶすんです。

じっとしていられない性質だから、足腰が動く間は

風景画を描きに行って、

人物は、足が動かなくなってきたときのためにも

描く練習をしておきたい」

絵というものは退職後から始めても、

なかなか続かないで、みんなやめちゃうんだ、

既に心得があって上手い人の絵と、

自分の絵を比べて、嫌になっちゃうんだね…。

吉村さんはそんな風に話してくださいました。

趣味程度に、と思って始めたことでも

何かを表現するのは楽しみと同時に

苦しさも味わう作業。

しかし、そこを越えれば、

自分の作品が様々な人の心に何かを呼び起こす

新しい世界のドアが開くのかもしれません。

最後に、会場にいらっしゃる方に

メッセージをいただきました。

「絵に題名がないけれど、その理由は、

僕の絵ってそんなに難しくないもので、

風景なら、見たらどの場所かわかるから。

見てくれる人が、単純にああきれいだな、と

思ってくだされば、

僕の絵はそれでいいんじゃないかと思います」

ずっと謙遜気味に

ご自身の絵について話された吉村さん。

しかし、会場を一周すると、

“絵を描くことは、本当に素敵なこと”という思いが

心のなかに残ります。

ぜひご覧になっていただきたい展覧会です。

(6月24日(火)、7月1日(火)と4日(金)は休館日です)

今は何といっても、ワールドカップ

が気になる毎日。

が気になる毎日。日本代表の蹴ったボールがネットを揺らすシーンを

日本代表が試合に勝った喜びを全身で表すシーンを

見・た・い

ですよね~!

ですよね~!さて、わたむき美術ギャラリー

新しい展覧会の話題です。

吉村順三 油彩画展

~油彩と水彩の風景・人物画展~

6月19日(木)~7月6日(日)

退職後、釣りの合間に描いていた絵に、

いつの間にか真剣に取り組むようになっていた、という

吉村順三さんの“油彩画展”です。

吉村順三さんのお写真はこちら。

“油彩画”とは、油絵と水彩画の両方の画材、

また技法を用いて描く吉村さん独特の方法です。

準備と後始末が大変で、油の匂いもこもる油絵。

そこで始末がしやすい水彩を同じ絵の中に

取り入れてみたのだとか。

「僕の絵は“油的水彩”というか。

油に負けないように水彩で描いたら、

どこまで描けるか、という」

油絵の具は上にどんどん乗せていくことで

質感を出しますが、

水彩は重ねるとにごる。

油絵の影響を強く受けていた吉村さんには

最初水彩の扱いが難しかったそうですが、

最近は「要領を得てきた」そう。

水彩の透明感と、油絵の落ち着き、深み。

吉村さんの絵の上では、相反する2つの要素が

バランスよく調和しています。

吉村さんは本格的に絵を始めて8年になるそうです。

「最初は風景画から入ったんです。」

「左は旧安土町。右は長野県の白馬。

近くから遠くまで、色々な場所に出かけていって

絵を描いています。

僕はじっとしてるのが性に合わないから」

「これは近江八幡の円山。3年ぐらい前に描いた。

この風景をものにしたくて必死で通って」

「で、そういう景色を夢中になって描いてると

妻が『またそんなのばっかり描いて』って言うから

こういうのも描いてみたの」

絵のモチーフは、

“単純に描きたいもの。これ描いたら絵になるかなと

思うもの”だという吉村さん。

「退職後のひまつぶしなんですよ。

退職後に空いた自分の世界を絵で埋めている」

吉村さんはそう仰いますが、

どの絵にも、まるで人に会った時のように

何か心に残る、どこか忘れがたい印象が

宿っている気がします。

そんな吉村さんが、4年前から挑戦されているのが

人物画の世界です。

プロのモデルの方に依頼し、

“人を描く”ことに正面から取り組んだ作品の数々が、

今回展示されています。

「人物で難しいのは光と影。立体感。

今、人物画は先生について習っていますが

明るいところと暗いところ、

それを表現するようにと言われている」

会場にある全ての人物画は女性を描いたもの。

この記事を担当する私も女性ですが、

吉村さんの描く女性の肖像はどれも、

背景に物語を感じることができ、

その女性の芯にある強さと美しさ、そして知性が

伝わってくる気がします。

こんな風に描かれた女性の肖像を見ると

勇気づけられ、嬉しくなります。

「…僕はそんな風な女性の絵が描きたくて、

女性の大人の生き様の表現というか

うれしいのか悲しいのか、

この女性が持っている何かを意識して見て

絵を描いています。

あとは人物の持つ質感を大事に」

おや、プロのモデルさんではない女性の絵が。

「孫を描きたいと思って。

でも、似てないと家族から評判が悪い。

だからとにかく必死で描いた」

吉村さんにとっては可愛いお孫さん。近しい存在。

しかし、その姿を“絵にする”ことは

姿勢を正してかからなければならない真剣勝負。

お孫さんの姿が、普遍的な美しさを持つ

「人物の肖像画」となった素敵な作品です。

吉村さんは、現役時代はデザイナーのお仕事を

なさっていたそうです。

そのため、「デッサンの心得はあった」のだとか。

ある時、人から、

“40歳ぐらいから自分の趣味を持たないといけない。

退職してからでは遅い”

と言われたことが印象に残った、と仰います。

「ぼくは絵を描いて時間をつぶすんです。

じっとしていられない性質だから、足腰が動く間は

風景画を描きに行って、

人物は、足が動かなくなってきたときのためにも

描く練習をしておきたい」

絵というものは退職後から始めても、

なかなか続かないで、みんなやめちゃうんだ、

既に心得があって上手い人の絵と、

自分の絵を比べて、嫌になっちゃうんだね…。

吉村さんはそんな風に話してくださいました。

趣味程度に、と思って始めたことでも

何かを表現するのは楽しみと同時に

苦しさも味わう作業。

しかし、そこを越えれば、

自分の作品が様々な人の心に何かを呼び起こす

新しい世界のドアが開くのかもしれません。

最後に、会場にいらっしゃる方に

メッセージをいただきました。

「絵に題名がないけれど、その理由は、

僕の絵ってそんなに難しくないもので、

風景なら、見たらどの場所かわかるから。

見てくれる人が、単純にああきれいだな、と

思ってくだされば、

僕の絵はそれでいいんじゃないかと思います」

ずっと謙遜気味に

ご自身の絵について話された吉村さん。

しかし、会場を一周すると、

“絵を描くことは、本当に素敵なこと”という思いが

心のなかに残ります。

ぜひご覧になっていただきたい展覧会です。

(6月24日(火)、7月1日(火)と4日(金)は休館日です)

2014年06月02日

【開催中】村瀬進 植物水彩画 一木一草展

みなさん、こんにちは

すっかり夏のような暑さ、冷たい物が美味しいですね

とはいえ、急な気温の変化で体調を崩されませんよう。

旬の食べもの(今は豆ごはんでしょうか? )を食べて、

)を食べて、

夏本番を迎える身体をつくりましょう!

わたむきホール虹は、暑さにも負けず元気です。

美術ギャラリーで、新しい展覧会がはじまりました。

村瀬進 植物水彩画 一木一草展

~草花との出会いを

描く・書く・つなぐ~

5月29日(木)~6月15日(日)

多賀町にて図書館長を務められた後、

退職後、趣味として始められた植物水彩画で、

2冊の書籍を出版された

村瀬進さんの展覧会です。

村瀬さんのお写真はこちら↓

今回のギャラリー展示、まず圧巻なのは、

その作品数の多さです。

なんと75点もの絵が所狭しと

ギャラリーの壁に並んでいます。

1枚の絵には1種類の植物の絵。

的確で軽やかな線と、草花のみずみずしさを

写しとったような水彩の彩色が、

目に喜びをくれるようです。

(「フキノトウ」。地下茎も描かれています)

また、村瀬さんの植物水彩画には全て、

丁寧なキャプションが添えられています。

このキャプションも、今回の展示の大きな魅力です。

内容は、描かれている植物の紹介にはじまり、

植物に触発されて思いだされるエピソード、

そして、植物が登場する様々な本の記憶が

綴られています。

(キャプション中、本のタイトルが登場する部分には下線が引いてあります。興味のある本の名前はぜひ憶えていってくださいね!)

目と心、その両方に豊かな広がりをもらえる

今回の展示。

作者の村瀬さんにお話を伺ってみました。

-線が軽やかで、見ていると楽しくなるのですが。

「いや、実は乱視で、線が二重に見えて

見にくいんですよ。

屋外の自然光のもとでならまだいいんですが・・・」

-色もみずみずしくて、気持ちいい感じがします。

「色は…あの、一番難しいのは緑ですね。

花の数だけ緑色が違うんですよ。

一つの植物の緑を描くのに、平均5~6色使います。

使っているのは12色入りの、

子ども用の水彩絵の具なんですけどね(笑)」

軽やかで、すんなりと心に入ってくる村瀬さんの水彩画。

しかし描くのには1枚に平均2時間、

どんなに小さな絵でも1時間半はかかるのだそうです。

(ドクダミは村瀬さんにとって魅力的な対象。何も描くものがないと「ドクダミか、赤まんまか、ねこじゃらし」を描かれるそうです。ドクダミには八重の花もあるとか。見つけてみたいです!)

植物といえば、村瀬さんが図書館のお仕事をされた

多賀町のあたりは、希少な山野草が自生する場所だと

思いますが…。

「そうなんですけれどもね。その時期は忙しくて…。

多賀町では1枚しか絵を描いていないんですよ。

残念なことなんですが。

退職してから絵が描けるようになって、

1年に200枚ほど描いていました。

最近ではさすがに少しゆったりしてきましたが」

そして村瀬さんは、ご自身が植物画に興味を持った

きっかけについて、お話をしてくださいました。

「高校の選択授業で、美術を選択したんですね。

理由はたいしたものじゃなくて、他の科目に比べて

一番『期限にしばられないんじゃないか』と(笑)。

その美術の先生が、生徒に課題を与えたら、

自分はひとり、彫塑ばっかりやってるような先生でね。

その課題っていうのが、

“1時間に20枚植物の絵を描くこと”だったんです」

(「セロリ」。丁寧に描かれた線を見ていると、セロリが魅力的な形をした植物だということに気づきます)

「20枚も植物の絵を描くなんて大変だから、

自分はオオバコの葉っぱばかり描いていたんですが、

そのとき、葉っぱが1枚ずつ違うのが、

おもしろいなと思いましたね。

退職して絵を始める以前に、絵をやっていた経験と

いうのは、高校のその時が最後なんですよ」

-では、退職されてから絵をはじめられたのも、

その美術の授業の記憶があって…。

「ええ。

その時感じた『おもしろさ』は、忘れなかったですね」

(「ムラサキツユクサ」。ツユクサはよく“雑草”扱いされますが、美しい花ですね)

高校の授業から40年以上の時をへて

実際に形をとることとなった“おもしろさ”の記憶。

人生には、まるで物語のように、

次の展開につながる伏線が張られてあるのかも・・・。

そんな風に思える素敵なお話です。

また、展覧会のもうひとつの魅力である

キャプションの文章について、

文中に数多く紹介される「本」の楽しみというものを、

村瀬さんにぜひ、お伺いしてみたいと思いました。

-今の時代は、特に紙でできた「本」というものが、

少し肩身が狭い立場に置かれていると思います。

「本」の良さとは何でしょうか。

「本の良さとは…例えば今メモを取っておられますね。

何か考えながら書かれているはずです。

人は何でものを考えるのでしょうか?

言葉です。人は言葉でしかものを考えられません」

-ええ。

「言葉が豊かになると、考えることが豊かになります。

私の展示では、必ずキャプションを添えてくださいと

お願いしています。

絵だけ見る方も、キャプションの方を読まれる方も

いらっしゃいますが…、

両方あることで、より豊かなものを感じて頂けると

思います。

やはり言葉も楽しんでほしい。

言葉で考える訓練をする、

言葉で考える力をつける営みを助けるもの、

それが本だと思います」

(「サルトリイバラ」。村瀬さんも山野に自生するものにはほとんど出会わないそうですが、東近江市の図書館内に活けてあるサルトリイバラに、偶然遭遇したことがあるそうです)

“言葉で考える力”について、

村瀬さんは、歌手の一青窈さんのエピソードを

話してくださいました。

「一青窈さんは、子どものころ毎日、お父さんに

手紙を書いていたのだそうです。

彼女は谷川俊太郎さんの「ことばあそびうた」で

言葉のリズムのたのしさにふれ、

それが愛読書だったそうです。

ところが小学校2年の時にお父さんは亡くなり、

手紙の行き先はなくなってしまいます。

後に、小学校の高学年で宮沢賢治の詩集に出会い

詩を書くことを意識したそうです。

一青窈さんの歌詞の言葉は、すばらしいと私は思う

のですが、

彼女のこの話には、“読む・考える・書く”ことが

人の“生きていく力”につながることが

表れていると思います」

(「ハナミズキ」の絵。もちろんキャプション中には一青窈さんのお名前も挙がっています!)

図書館を巡ることと、インターネットでの検索の違い。

それは、図書館では目的の本を探し当てると同時に、

その横に並ぶ多くの同じジャンルの本との出会いが

あることだと、村瀬さんは仰います。

ものとしてじかに手に取れる“紙の本”との出会いは、

そこに収められた言葉をより深く

記憶に刻んでくれる気がします。

最後に、会場にいらっしゃる方への

メッセージを頂きました。

「絵が飾ってあるだけでなく、本の紹介も

していますし、

いろんなキャプションを読んでもらって、

そこから自然環境に思いを巡らせていただくのも

ご自分の趣味を見つけていただくのもいい。

“豊かさ”を探してもらえたら、と思います」

今回の村瀬さんの展覧会は

「森」に似ていると思います。

たくさんの植物がそこにある「森」。

そして世界を開いてくれる数々の文章と、

様々な本に出会える、言葉の「森」。

森の中を歩くと、静かで充実したエネルギーが

自分の中に満ちてくるように、

村瀬さんの紡ぐ、絵と言葉の森には、

細胞が喜ぶような「豊かさ」が宿っているように

感じます。

必ず「何か」を受け取っていただける展覧会、

ぜひお越しください。

(6月3日(火)6日(金)10日(火)は休館日です)

(水彩画に興味をお持ちになった方のために、水彩画を始めるための道具案内なども掲示されてありますよ!)

すっかり夏のような暑さ、冷たい物が美味しいですね

とはいえ、急な気温の変化で体調を崩されませんよう。

旬の食べもの(今は豆ごはんでしょうか?

)を食べて、

)を食べて、夏本番を迎える身体をつくりましょう!

わたむきホール虹は、暑さにも負けず元気です。

美術ギャラリーで、新しい展覧会がはじまりました。

村瀬進 植物水彩画 一木一草展

~草花との出会いを

描く・書く・つなぐ~

5月29日(木)~6月15日(日)

多賀町にて図書館長を務められた後、

退職後、趣味として始められた植物水彩画で、

2冊の書籍を出版された

村瀬進さんの展覧会です。

村瀬さんのお写真はこちら↓

今回のギャラリー展示、まず圧巻なのは、

その作品数の多さです。

なんと75点もの絵が所狭しと

ギャラリーの壁に並んでいます。

1枚の絵には1種類の植物の絵。

的確で軽やかな線と、草花のみずみずしさを

写しとったような水彩の彩色が、

目に喜びをくれるようです。

(「フキノトウ」。地下茎も描かれています)

また、村瀬さんの植物水彩画には全て、

丁寧なキャプションが添えられています。

このキャプションも、今回の展示の大きな魅力です。

内容は、描かれている植物の紹介にはじまり、

植物に触発されて思いだされるエピソード、

そして、植物が登場する様々な本の記憶が

綴られています。

(キャプション中、本のタイトルが登場する部分には下線が引いてあります。興味のある本の名前はぜひ憶えていってくださいね!)

目と心、その両方に豊かな広がりをもらえる

今回の展示。

作者の村瀬さんにお話を伺ってみました。

-線が軽やかで、見ていると楽しくなるのですが。

「いや、実は乱視で、線が二重に見えて

見にくいんですよ。

屋外の自然光のもとでならまだいいんですが・・・」

-色もみずみずしくて、気持ちいい感じがします。

「色は…あの、一番難しいのは緑ですね。

花の数だけ緑色が違うんですよ。

一つの植物の緑を描くのに、平均5~6色使います。

使っているのは12色入りの、

子ども用の水彩絵の具なんですけどね(笑)」

軽やかで、すんなりと心に入ってくる村瀬さんの水彩画。

しかし描くのには1枚に平均2時間、

どんなに小さな絵でも1時間半はかかるのだそうです。

(ドクダミは村瀬さんにとって魅力的な対象。何も描くものがないと「ドクダミか、赤まんまか、ねこじゃらし」を描かれるそうです。ドクダミには八重の花もあるとか。見つけてみたいです!)

植物といえば、村瀬さんが図書館のお仕事をされた

多賀町のあたりは、希少な山野草が自生する場所だと

思いますが…。

「そうなんですけれどもね。その時期は忙しくて…。

多賀町では1枚しか絵を描いていないんですよ。

残念なことなんですが。

退職してから絵が描けるようになって、

1年に200枚ほど描いていました。

最近ではさすがに少しゆったりしてきましたが」

そして村瀬さんは、ご自身が植物画に興味を持った

きっかけについて、お話をしてくださいました。

「高校の選択授業で、美術を選択したんですね。

理由はたいしたものじゃなくて、他の科目に比べて

一番『期限にしばられないんじゃないか』と(笑)。

その美術の先生が、生徒に課題を与えたら、

自分はひとり、彫塑ばっかりやってるような先生でね。

その課題っていうのが、

“1時間に20枚植物の絵を描くこと”だったんです」

(「セロリ」。丁寧に描かれた線を見ていると、セロリが魅力的な形をした植物だということに気づきます)

「20枚も植物の絵を描くなんて大変だから、

自分はオオバコの葉っぱばかり描いていたんですが、

そのとき、葉っぱが1枚ずつ違うのが、

おもしろいなと思いましたね。

退職して絵を始める以前に、絵をやっていた経験と

いうのは、高校のその時が最後なんですよ」

-では、退職されてから絵をはじめられたのも、

その美術の授業の記憶があって…。

「ええ。

その時感じた『おもしろさ』は、忘れなかったですね」

(「ムラサキツユクサ」。ツユクサはよく“雑草”扱いされますが、美しい花ですね)

高校の授業から40年以上の時をへて

実際に形をとることとなった“おもしろさ”の記憶。

人生には、まるで物語のように、

次の展開につながる伏線が張られてあるのかも・・・。

そんな風に思える素敵なお話です。

また、展覧会のもうひとつの魅力である

キャプションの文章について、

文中に数多く紹介される「本」の楽しみというものを、

村瀬さんにぜひ、お伺いしてみたいと思いました。

-今の時代は、特に紙でできた「本」というものが、

少し肩身が狭い立場に置かれていると思います。

「本」の良さとは何でしょうか。

「本の良さとは…例えば今メモを取っておられますね。

何か考えながら書かれているはずです。

人は何でものを考えるのでしょうか?

言葉です。人は言葉でしかものを考えられません」

-ええ。

「言葉が豊かになると、考えることが豊かになります。

私の展示では、必ずキャプションを添えてくださいと

お願いしています。

絵だけ見る方も、キャプションの方を読まれる方も

いらっしゃいますが…、

両方あることで、より豊かなものを感じて頂けると

思います。

やはり言葉も楽しんでほしい。

言葉で考える訓練をする、

言葉で考える力をつける営みを助けるもの、

それが本だと思います」

(「サルトリイバラ」。村瀬さんも山野に自生するものにはほとんど出会わないそうですが、東近江市の図書館内に活けてあるサルトリイバラに、偶然遭遇したことがあるそうです)

“言葉で考える力”について、

村瀬さんは、歌手の一青窈さんのエピソードを

話してくださいました。

「一青窈さんは、子どものころ毎日、お父さんに

手紙を書いていたのだそうです。

彼女は谷川俊太郎さんの「ことばあそびうた」で

言葉のリズムのたのしさにふれ、

それが愛読書だったそうです。

ところが小学校2年の時にお父さんは亡くなり、

手紙の行き先はなくなってしまいます。

後に、小学校の高学年で宮沢賢治の詩集に出会い

詩を書くことを意識したそうです。

一青窈さんの歌詞の言葉は、すばらしいと私は思う

のですが、

彼女のこの話には、“読む・考える・書く”ことが

人の“生きていく力”につながることが

表れていると思います」

(「ハナミズキ」の絵。もちろんキャプション中には一青窈さんのお名前も挙がっています!)

図書館を巡ることと、インターネットでの検索の違い。

それは、図書館では目的の本を探し当てると同時に、

その横に並ぶ多くの同じジャンルの本との出会いが

あることだと、村瀬さんは仰います。

ものとしてじかに手に取れる“紙の本”との出会いは、

そこに収められた言葉をより深く

記憶に刻んでくれる気がします。

最後に、会場にいらっしゃる方への

メッセージを頂きました。

「絵が飾ってあるだけでなく、本の紹介も

していますし、

いろんなキャプションを読んでもらって、

そこから自然環境に思いを巡らせていただくのも

ご自分の趣味を見つけていただくのもいい。

“豊かさ”を探してもらえたら、と思います」

今回の村瀬さんの展覧会は

「森」に似ていると思います。

たくさんの植物がそこにある「森」。

そして世界を開いてくれる数々の文章と、

様々な本に出会える、言葉の「森」。

森の中を歩くと、静かで充実したエネルギーが

自分の中に満ちてくるように、

村瀬さんの紡ぐ、絵と言葉の森には、

細胞が喜ぶような「豊かさ」が宿っているように

感じます。

必ず「何か」を受け取っていただける展覧会、

ぜひお越しください。

(6月3日(火)6日(金)10日(火)は休館日です)

(水彩画に興味をお持ちになった方のために、水彩画を始めるための道具案内なども掲示されてありますよ!)

2014年05月07日

【開催中】増田未沙子 日本画展

みなさん、こんにちは

ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか?

滋賀県下でも魅力的なイベントが沢山ありましたよね。

しかし、連休が明けてもわたむきホール虹は

常時「何か」をみなさんに発信し続けていきますよ!

美術ギャラリーにて新しい展示が始まりました。

増田未沙子 日本画展

~緑の息吹に想いを馳せる~

5月7日(水)~5月25日(日)

繊細かつ、独自の魅力を持った日本画を描かれる

増田未沙子さんの展覧会です。

増田さんのお写真はこちら。

華奢でたおやかな印象の若き女性画家、増田さん。

しかしその外見のイメージを裏切って(?)

お話のひとつひとつがあまりにも面白く、

インタビューは笑いの絶えないものになりました。

その様子をたっぷりお届けいたします。

短大で日本画を学ばれてから、卒業後、結婚と出産。

10年のブランクを経て、「画の技術をきちんとしたい」と

再びキャンバスに向かわれます。

「賞をいくつか取ったらやめようと思っていたのですが、

結局面白くてやめられないままになりました」

(吹奏楽もされていたという増田さん。「音楽より画を取ってしまいました…」これはホルンの画で、他にも吹奏楽器の小さな小さな画が数点出展されています。)

はじめの頃は、 「いわゆる“ザ・風景画”という感じ」

の画や、花などを描かれていた増田さん。

しかし、 「それは本当に描きたいものではなかった」

のだそうです。

増田さんの転機となった画、それがこちらです。

-…こういった缶を集中して描くということも、

普通、なかなかなさそうですね。-

「(笑)そうですね。地元の日常見る風景を描くので…。

子どもの送り迎えで見る景色とか。

この缶、何年も前からずっとここにあるんですよ。

それで、ある時見たら倒れていたんです」

-はい。-

「ところがしばらくしてまた通ったら、起きてたんです(笑)

誰が起こしたんだろうと思って、気になって気になって」

…それは、気になります。気になるけれども普通は

通り過ぎてしまうもの。

日常の中に存在する、誰にも気にされないようでいて

実は心のひだにぴったり入り込む景色。

増田さんはそんな景色の前にイーゼルを立てる

画家なのです。

「ここは、昔から“おばけ屋敷”って呼んでいて、

地元(大津)の友達はみんな、画を見ただけで

『あー、あそこやん』って言うんです」

(同じ“おばけ屋敷”を描いた、もう一点が上の画。)

-鬱蒼とはしていますが、“おばけ屋敷”には見えない

明るい感じですね。-

「最初は暗く描いてたんですが、明るくなってきました。

でも寂しい場所なので、一人で行って画を描いてると、

不審がられて、犬にほえられたりしました(笑)」

“なんでそんなものを描くの?”

増田さんはよく、そう質問されるそうです。

この記事を書いている私は増田さんと同世代ですが、

増田さんの画をはじめて見せて頂き、しかもその画が

「日本画」だと聞いたとき、嬉しい気持ちになりました。

錆びた空き缶、新築のときはぴかぴかだったはずの

“おばけ屋敷”…。

増田さんの画には、私たちの世代が見ながら育ってきた

“日本の風景”が描かれていると感じたのです。

この画も、増田さんにとって親しい景色が描かれたもの。

手前のお店の庇(ひさし)のビニールが朽ちて破れ、

むき出しの鉄骨が錆びています。

例えば昔の日本を好きな外国の方がこんな景色を見て

“幻滅した”と言われることが少し悲しいです、

と増田さんに言うと、増田さんはこう言われました。

「私は、こんな様子を美しいと思うんですよ」

また、増田さんの画のもうひとつの魅力は「緑」です。

古びたり、朽ちかけたものの傍で育つ草木と、その芽。

「元気がないときに、植物の新しい芽を見つけると

なんだか勇気が出るんですね」

その「緑」の集大成のような大作がこの画です。

先程の「おばけ屋敷」どころではない年月の蓄積を感じる

2件の廃屋。そこにからまる無数のツタ。

「画のタイトルが『くりかえす家』って言うんですけど、

毎年毎年くりかえしていく緑にすごい生命力を感じて。

緑って、背景が朽ちかかっていても、誰も見てなくても、

まったく関係なく楽しそうに芽吹くのがいいなって」

“ボロボロだけどさわやかだね”とこの画を評されて、

うれしかった、という増田さん。

「あの、ここ、もう木が屋根を突き破っちゃってるんです」

(画面右側の家の屋根を、若木が2本、突き破っています)

確かにこの緑の生命力はもう爽快というしかなく、

なんだか笑えてきました。

そして朽ちたもの、かえりみられないものが気になり、

「いいな」と思う増田さんのまなざしには

緑の生命力に通じる伸びやかなユーモアが

宿っている気がします。

最後に、会場に来られる皆様へメッセージを頂きました。

「風景の生命力を見ていって下さい。

背景がボロボロでも、

緑は何にも惑わされずさくさくと出てくる。

そのことに元気をもらえるので」

経済成長の中で一見忘れ去られたような景色。

そしてそんな古びたものの傍らに勢いよく伸びる草木。

その緑はこの現代に生きる私たちの姿とも重なり、

増田さんの絵を見ていると、本当に元気が湧いてくる

気がします。

緑の美しい季節にぜひご覧ください。

(5月13日(火)・20日(火)は休館日です)

ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか?

滋賀県下でも魅力的なイベントが沢山ありましたよね。

しかし、連休が明けてもわたむきホール虹は

常時「何か」をみなさんに発信し続けていきますよ!

美術ギャラリーにて新しい展示が始まりました。

増田未沙子 日本画展

~緑の息吹に想いを馳せる~

5月7日(水)~5月25日(日)

繊細かつ、独自の魅力を持った日本画を描かれる

増田未沙子さんの展覧会です。

増田さんのお写真はこちら。

華奢でたおやかな印象の若き女性画家、増田さん。

しかしその外見のイメージを裏切って(?)

お話のひとつひとつがあまりにも面白く、

インタビューは笑いの絶えないものになりました。

その様子をたっぷりお届けいたします。

短大で日本画を学ばれてから、卒業後、結婚と出産。

10年のブランクを経て、「画の技術をきちんとしたい」と

再びキャンバスに向かわれます。

「賞をいくつか取ったらやめようと思っていたのですが、

結局面白くてやめられないままになりました」

(吹奏楽もされていたという増田さん。「音楽より画を取ってしまいました…」これはホルンの画で、他にも吹奏楽器の小さな小さな画が数点出展されています。)

はじめの頃は、 「いわゆる“ザ・風景画”という感じ」

の画や、花などを描かれていた増田さん。

しかし、 「それは本当に描きたいものではなかった」

のだそうです。

増田さんの転機となった画、それがこちらです。

-…こういった缶を集中して描くということも、

普通、なかなかなさそうですね。-

「(笑)そうですね。地元の日常見る風景を描くので…。

子どもの送り迎えで見る景色とか。

この缶、何年も前からずっとここにあるんですよ。

それで、ある時見たら倒れていたんです」

-はい。-

「ところがしばらくしてまた通ったら、起きてたんです(笑)

誰が起こしたんだろうと思って、気になって気になって」

…それは、気になります。気になるけれども普通は

通り過ぎてしまうもの。

日常の中に存在する、誰にも気にされないようでいて

実は心のひだにぴったり入り込む景色。

増田さんはそんな景色の前にイーゼルを立てる

画家なのです。

「ここは、昔から“おばけ屋敷”って呼んでいて、

地元(大津)の友達はみんな、画を見ただけで

『あー、あそこやん』って言うんです」

(同じ“おばけ屋敷”を描いた、もう一点が上の画。)

-鬱蒼とはしていますが、“おばけ屋敷”には見えない

明るい感じですね。-

「最初は暗く描いてたんですが、明るくなってきました。

でも寂しい場所なので、一人で行って画を描いてると、

不審がられて、犬にほえられたりしました(笑)」

“なんでそんなものを描くの?”

増田さんはよく、そう質問されるそうです。

この記事を書いている私は増田さんと同世代ですが、

増田さんの画をはじめて見せて頂き、しかもその画が

「日本画」だと聞いたとき、嬉しい気持ちになりました。

錆びた空き缶、新築のときはぴかぴかだったはずの

“おばけ屋敷”…。

増田さんの画には、私たちの世代が見ながら育ってきた

“日本の風景”が描かれていると感じたのです。

この画も、増田さんにとって親しい景色が描かれたもの。

手前のお店の庇(ひさし)のビニールが朽ちて破れ、

むき出しの鉄骨が錆びています。

例えば昔の日本を好きな外国の方がこんな景色を見て

“幻滅した”と言われることが少し悲しいです、

と増田さんに言うと、増田さんはこう言われました。

「私は、こんな様子を美しいと思うんですよ」

また、増田さんの画のもうひとつの魅力は「緑」です。

古びたり、朽ちかけたものの傍で育つ草木と、その芽。

「元気がないときに、植物の新しい芽を見つけると

なんだか勇気が出るんですね」

その「緑」の集大成のような大作がこの画です。

先程の「おばけ屋敷」どころではない年月の蓄積を感じる

2件の廃屋。そこにからまる無数のツタ。

「画のタイトルが『くりかえす家』って言うんですけど、

毎年毎年くりかえしていく緑にすごい生命力を感じて。

緑って、背景が朽ちかかっていても、誰も見てなくても、

まったく関係なく楽しそうに芽吹くのがいいなって」

“ボロボロだけどさわやかだね”とこの画を評されて、

うれしかった、という増田さん。

「あの、ここ、もう木が屋根を突き破っちゃってるんです」

(画面右側の家の屋根を、若木が2本、突き破っています)

確かにこの緑の生命力はもう爽快というしかなく、

なんだか笑えてきました。

そして朽ちたもの、かえりみられないものが気になり、

「いいな」と思う増田さんのまなざしには

緑の生命力に通じる伸びやかなユーモアが

宿っている気がします。

最後に、会場に来られる皆様へメッセージを頂きました。

「風景の生命力を見ていって下さい。

背景がボロボロでも、

緑は何にも惑わされずさくさくと出てくる。

そのことに元気をもらえるので」

経済成長の中で一見忘れ去られたような景色。

そしてそんな古びたものの傍らに勢いよく伸びる草木。

その緑はこの現代に生きる私たちの姿とも重なり、

増田さんの絵を見ていると、本当に元気が湧いてくる

気がします。

緑の美しい季節にぜひご覧ください。

(5月13日(火)・20日(火)は休館日です)